さて、この間俺はついに手にしました。

そう、RX9070XTです!

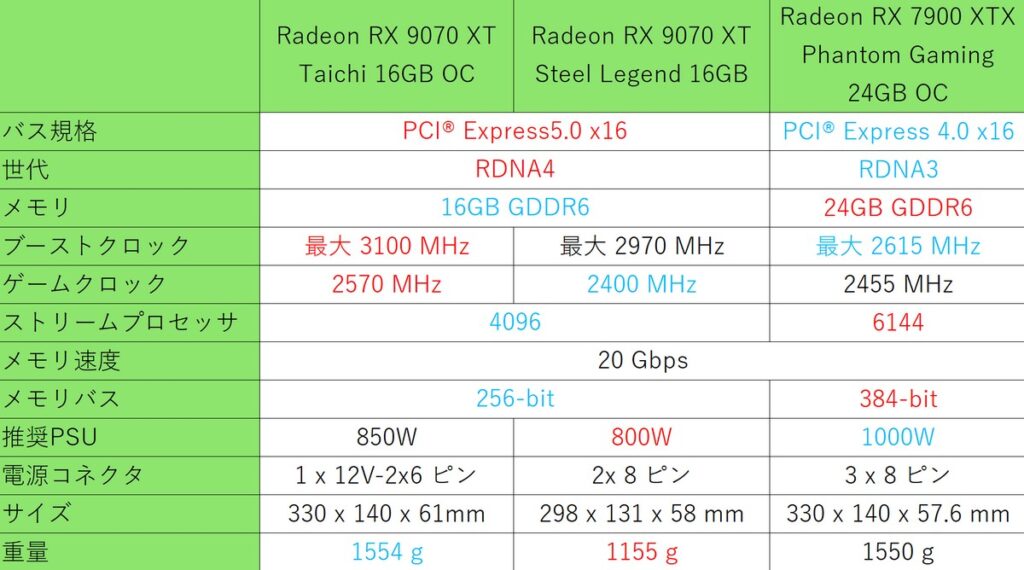

そのモデルとRX7900XTXとを軽く比較してみました。

まずはこのグラボがどういうものなのか、あと速報版という形でどれくらいのスペックなのかをお伝えいたします。

結論から簡単に言うと、完全に現在のAMDを表した新時代のグラボ、といっていいです。

いや、マジで色々と測ると今までのADRENALINE方針もわかってきたんですよね。

詳細なベンチなどは後ほど公開予定の完全版ベンチで紹介いたしますが、性能が気になる方もいらっしゃると思うので、今回はサイバーパンク2077のベンチとアリスギアの実ゲームプレイでのベンチ及び、クリエイト系の結果についてのみ紹介します。

実を言うと他にも複数個計測しているのですが、その結果については次回以降に紹介します。

今回ゲームついては4k最高スペックで計測してあります。

ADRENALINEについては25.9.1で合わせてありますので、条件は一緒です。

RX9070XTの購入モデル

今回買ったグラボはRX9070XTという、AMDの最新鋭のフラグシップ機です。

しかし、フラグシップ、といってもNVIDIAの5090とかよりも、5070などのハイミドル寄りの部分を攻めてきた形のマシンになっています。

その中でも買ったのが、ASRockから出ているオーバークロックモデルの「TAICHI」です。

7900XTXと9070XTの比較

では、今まで使っていた7900XTXのモデルとともに比較していきましょう。

比較表がこちらです

とりあえず表にはオーバークロックモデルだけだと分かりづらいと思ったので、同じくASRockから出している標準型にして人気モデル「Steel Legend」も比較対象として入れておきました。

ちなみに7900XTXのファントムゲーミングもASRockですので、二代続けてASRock、それも両方ともオーバークロックモデルにお世話になるハメになりました。

まず規格がPCIE5.0になり、帯域幅が倍になりました。

もっとも、ゲーム上ではそれほど差は出ないようですがね。

で、この9000番代最大の特徴がRDNA4。

先代のRDNA3から大幅に進化したアーキテクチャを積んでいるのが大きな特徴です。

これに関する説明は後述します。

なお、VRAMはGDDR6でいっしょですが、16GBに減少しています。

この点痛いかなと思ってたんですが、最近のADRENALINEはVRAM抑えてますからなんとかなりそうですし、だいたいのゲームは16GBあれば足りますしね。

そして最大の特徴がクロック数の上昇です。

ブーストクロック、つまり最大周波数が300MHz以上上昇しています。

TAICHIの方だと500MHz近く差が出ており、より強固なパワーを出すことが可能です。

一方のストリームプロセッサ、つまり演算ユニットの数は減少しています。

また、メモリ速度は20Gbpsで全部いっしょですが、メモリバス幅、即ち大容量データの転送能力は低下しています。

しかし、これもRDNA4の力でどうにかしちゃってるんです。

また、電力に関しても4桁から3桁になるなどワット数はコンパクトになっています。

一方電源コネクタは各種バラバラなので注意が必要です。

RDNA3とRDNA4の違い

まずプロセスノードは両方ともTSMC製ですが、4nm相当になっており、非常に細かくなりました。

で、ここで大きく違うのが、というよりもRDNA4最大の特徴と言えるのがAIアクセラレーターです。

一見すると数値だけ見れば、RX7900XTXのほうが多いんですが、RDNA3はAI専用品ではないんです。

つまり、それだけ計算能力が低い、という弱点があります。

結果、理論性能値は1.5倍以上差が開く形になり、それに引っ張られる形で演算性能も倍近くに上昇しています。

そしてそれを支えるのがFP8対応のAIアクセラレーターというわけです。

更にはInfinity Cacheの進化もあります。

要するに作業場みたいなものですが、これが容量こそ減ったものの超効率化が計られました。

結果VRAMを全部使ってRAMも使う編成にしてもスタッターとかが起きないようになっているんですね。

そのためモンハンワイルズのベンチマークでウルトラにしたらVRAMを15.24GB、メモリ9.3GB食ってるのに平均FPSが127FPSと全然スタッターが発生しませんでした。

このデータについては後日別の動画でお見せします。

どう違うのか?

9070XTはAIを徹底して強化したモデル、ということでもあります。

その恩恵や強化もあり、レイトレ能力も二倍に上昇した、というわけです。

つまり今までが数によるゴリ押しならば、今回のは効率重視の少数精鋭、という形ですね。

即ち、昨今のADRENALINEのアップデート方針は、この効率重視に切り替えた結果、本来のゴリ押しが効かなくなった、ということで、7000番代の副作用が起こっていたわけです。

気になるお値段

で、皆さん気になるでしょう、そうお値段。

高いんじゃないのぉ? と、そう思っている皆さん、大丈夫。

なんとTAICHIはドスパラで127,800円です。

Steel Legendに至ってはなんと108,980円と更に安い。

しかもしかも、ドスパラでは店員さんのおすすめランキング第一位に輝くなど、コスパが超優秀であることがよく分かります。

7900XTXはどうも絶版っぽくて俺の使ってるモデルは価格.comで2個売っている店があるだけでした。

その価格が119,800円なので、今後の将来性を考えるなら少し足してもTAICHI買うのをおすすめします。

クリエイト系ベンチ

さて、どれくらいのスペックなのか、ここで見ていきましょう。

クリスタルマークレトロ

今回は2D(GDI)関連と、3D(OpenGL)関連のみ紹介していきます。

関連-1024x621.jpg)

まずはGDIから。

テキストという軽い処理や命令効率は9070XTが勝ちました。

一方でその他の処理は物量が最優先なのでXTXに押される形になりました。

関連1-1024x672.jpg)

OpenGL関連はタイトル・ブレイクともに上限に引っかかっており優劣はつけられませんでした。

関連2-1024x686.jpg)

一方で伸びが激しいのがワイヤーフレームとポリゴン。

描画効率が大幅に上昇していることが分かります。

また、CPU側の処理も上がっているため、命令処理の最適化がどんどん進行している可能性が高いです。

OpenGLでここまで伸びるとは思いませんでした。

最適化の進行がかなり進んでいる感じですね。

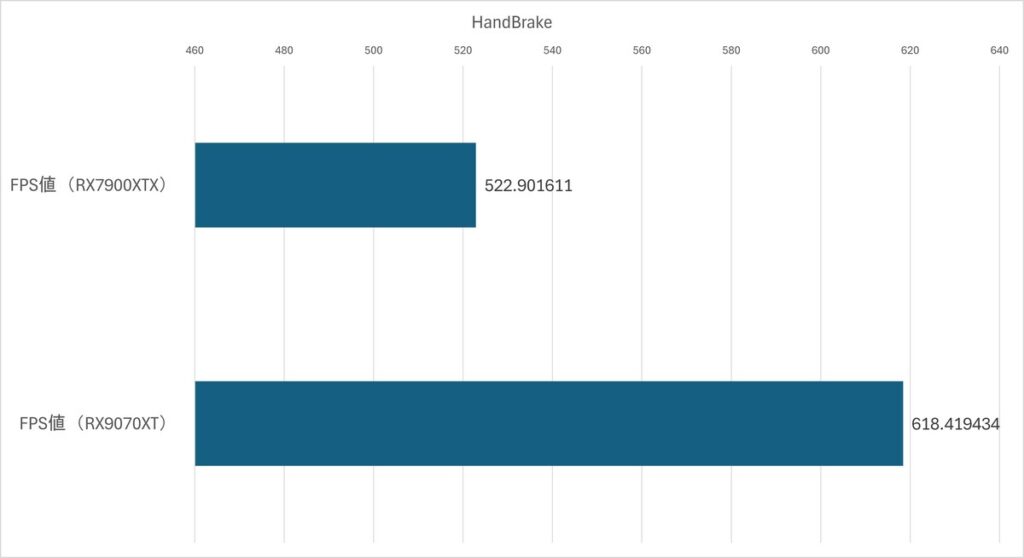

HandBrake

次にHandBrakeを用いたエンコード。

今回はフルHDのmkv動画をH.265のVCNフルHDにエンコードしたFPSを見ていきます。

結果は9070XTの圧勝。

実に18%の伸び率になりました。

100FPS近く伸びており、エンコード処理も早くなっているというAMDの発言を裏付けるものとなっています。

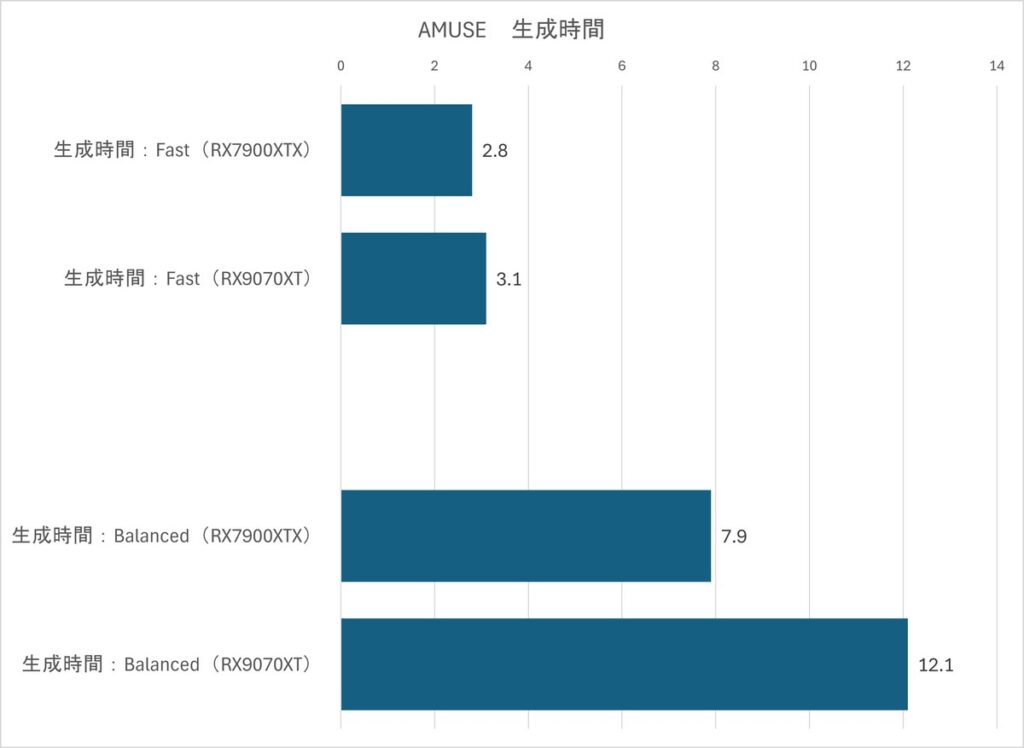

AMUSE

続いてAMUSEでの画像生成の時間をチェックしました。

結果としてXTXの勝利に終わりました。

特にBALNCEDで53%の増加となっており、VRAMの暴力がそのまま結果に出た、という感じです。

やはりこの手のローカル生成AIはVRAMの力がとにかくすべてを握りますね。

もっとも、VRAMが同じ容量だったらどうなったのかは、正直気になりますがね。

ゲーム系ベンチ

では、次は速報としてアリスギアの結果と、サイバーパンク2077のベンチマークを計測した結果を紹介いたします。

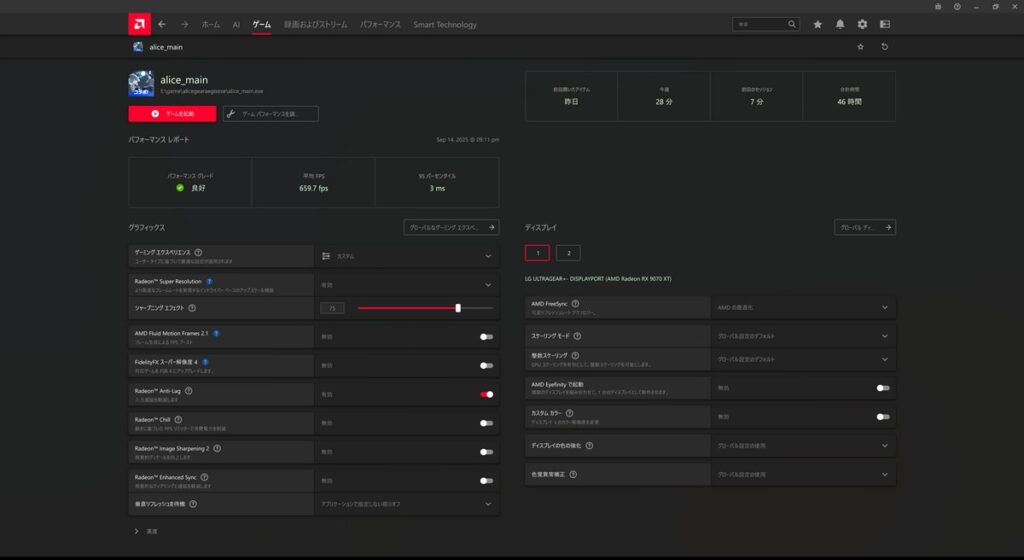

あとですね、実はゲーム関連では今回ちょっとした話が。

この前のアップデートであるADRENALINE25.9.1でFSR4のトグルが現れるといいました。

あれ、ホントに出てました。

それも全部のゲームに。

アリス・ギア・アイギス

ひょっとしたらアリスギアもいけるんじゃね?! FSR使えるんじゃね?! と思って入れた結果も含めて紹介します。

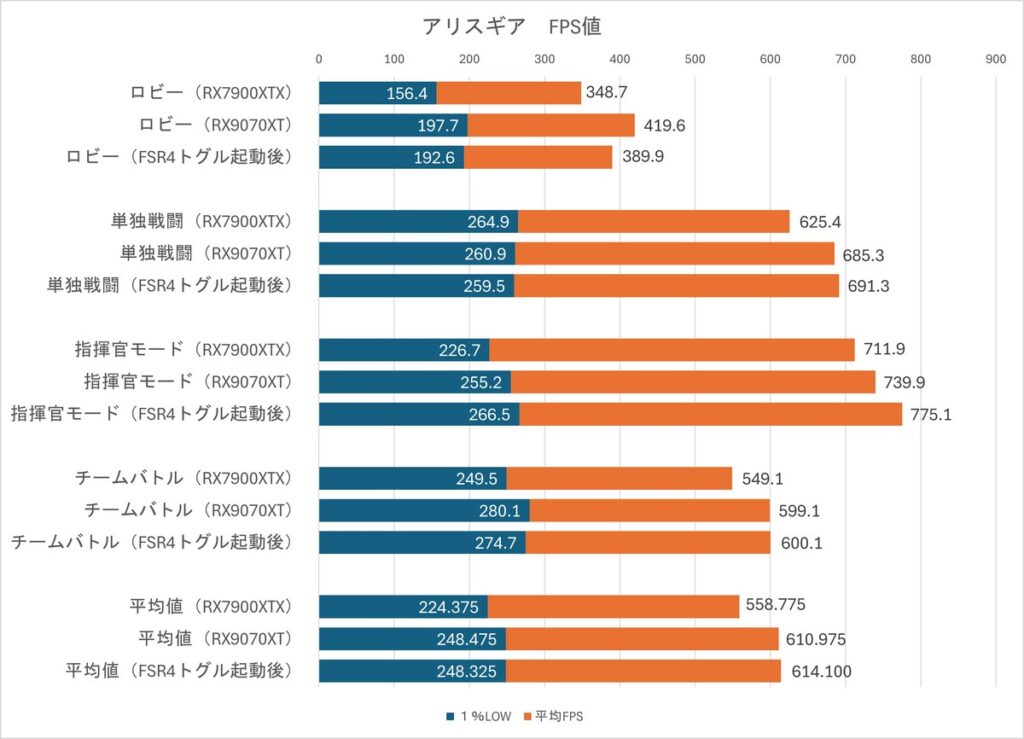

FPSはなんと9%も上昇しました。

クリスタルマークレトロでのOpenGLの描画結果が上昇したのと同じように合わさった感じです。

FSR4のトグル入れてもそんなに伸びませんでした。

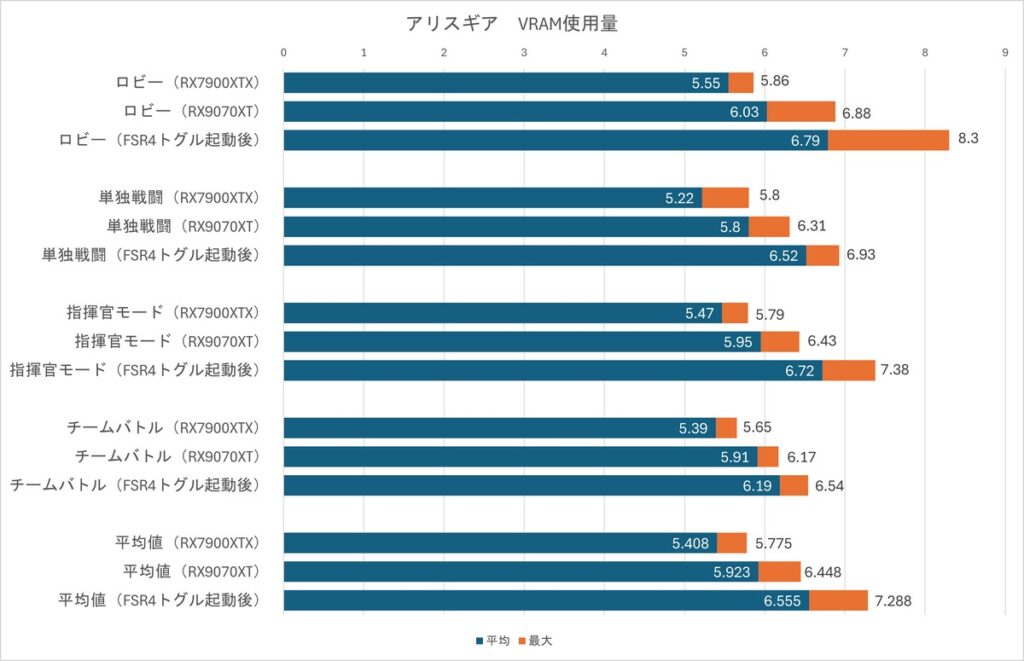

次にVRAM使用量。

こちらはだいぶ最適化が計られており、XTXより9.5~11%の上昇となってます。

その結果FPSが伸びたと考えるのが妥当でしょう。

なお、FSR4トグル入れたら平均で12%、最大値は15%も上がったのでおすすめしません。

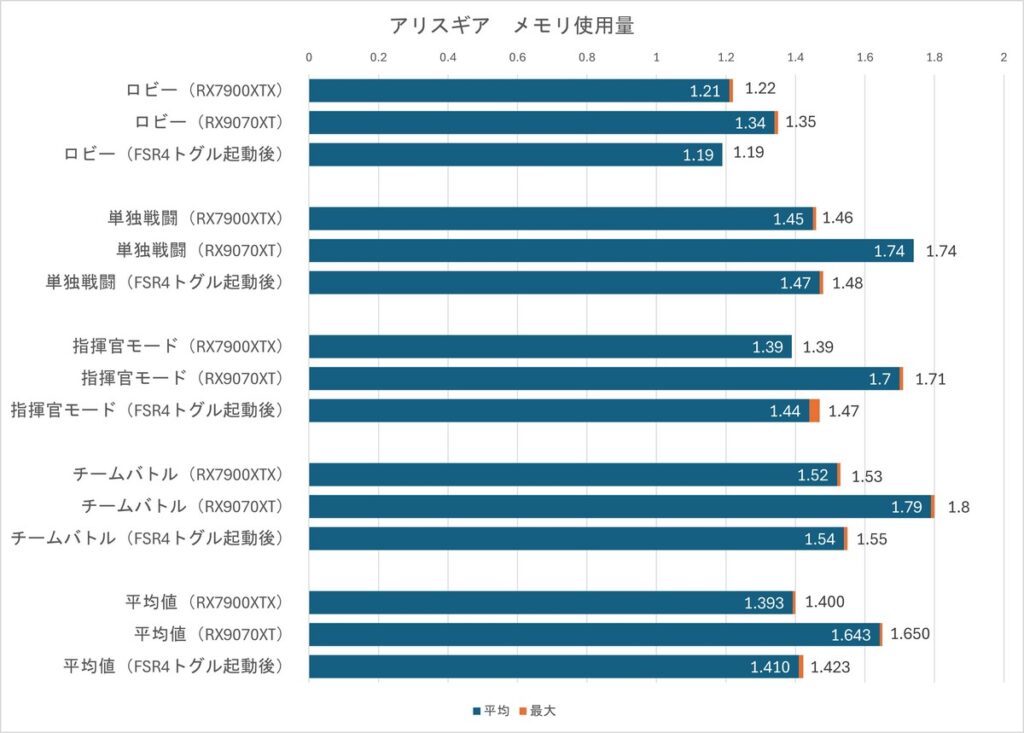

メモリ使用量は18%近い上昇幅です。

これはメモリもしっかり使っていくという方針がほぼそのまま出た結果と言えます。

一方FSR4を入れるとそんなに伸びておらず、XTXと比べて1%の上昇にとどまりました。

とまぁ、このように、流石にFSRに対応してないタイトルは無理でした。

素直にAFMF2使えということでしょう。

実際、FSR4起動する前のハウツー画面でこんな表示がされましたしね。

要するにFSR3.1対応じゃないとダメみたいです。

しかし効率化がホントに重点的になってるなという印象は多分に受けましたね。

サイバーパンク2077ベンチ

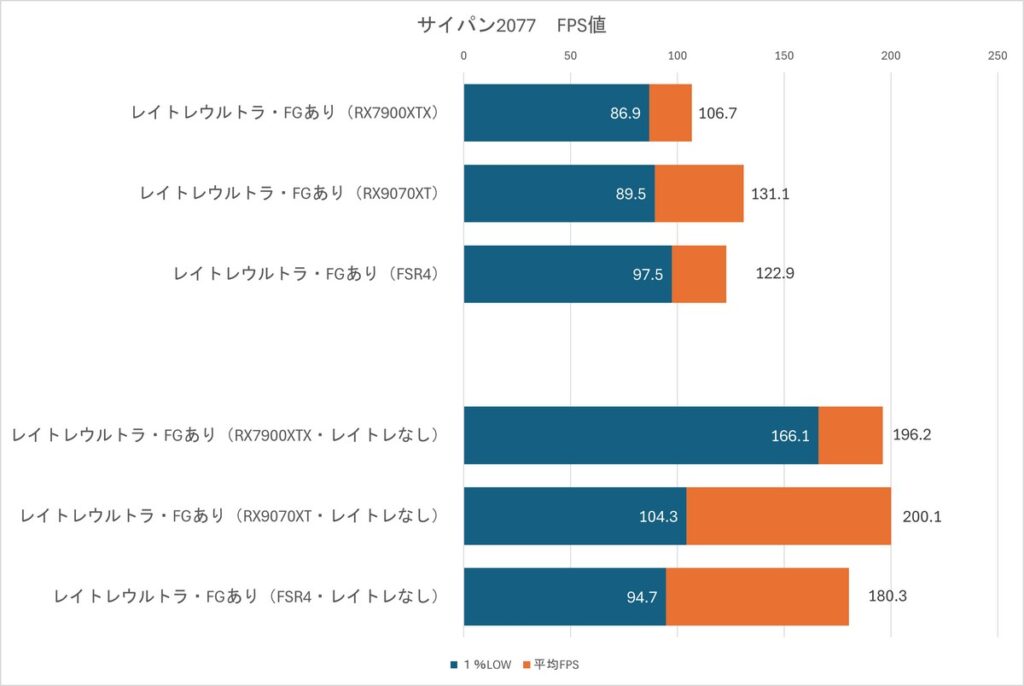

では、ある意味で分かりやすいサイパンのベンチマーク。

このゲームはFSR4にきちんと対応しているので、その状態もチェックしてみました。

FPSはなんとレイトレありのときの伸びしろが実に23%近くとなり、レイトレを強化したという証言の裏付けになりました。

更にはレイトレなしでも2%近く平均値が上がっています。

FSR4をいれるとFPSは低下します。

レイトレありで6%、レイトレ無しで10%ほどの低下となりましたが、それとトレードオフしてでも得られる画質は相当です。

レイトレ有無で比較すると、XTXが84%近く差があったのが9070XTになると52%台まで詰まった結果となりました。

一方RX9070XTのレイトレ有無での比較での開きは約46%です。

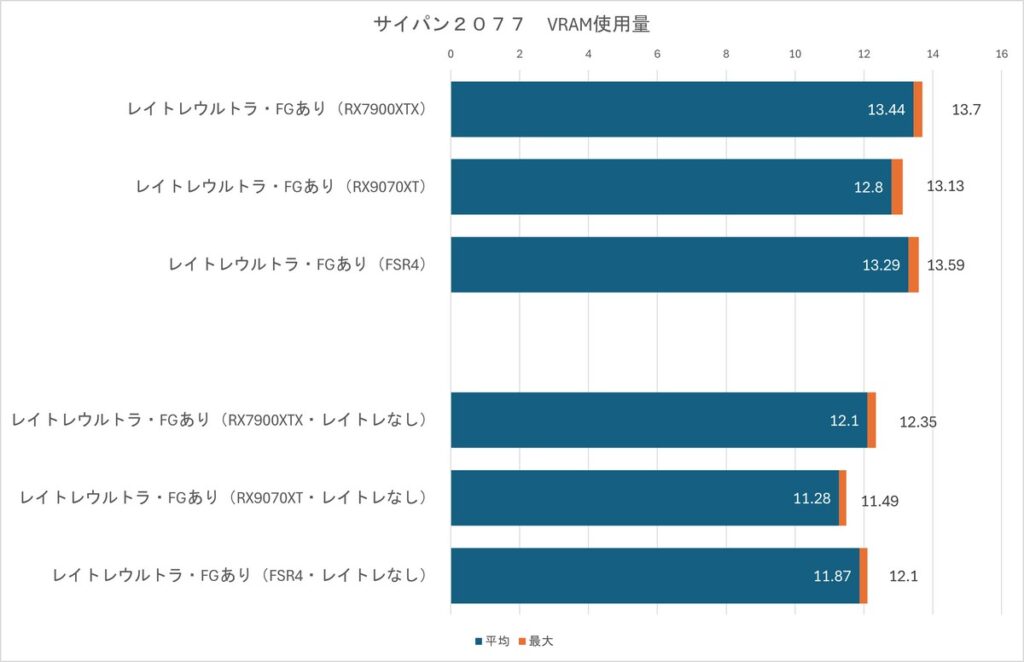

VRAM使用量もレイトレ入れて4~5%、レイトレ無しで7%ほど低下しています。

ただFSR4を起動すると全体的に3~5%は上昇します。

レイトレ有無での開きは以前10%ほどの開きだったものが12%ほどの開きに、FSR4起動時で11%ほどの開きになっています。

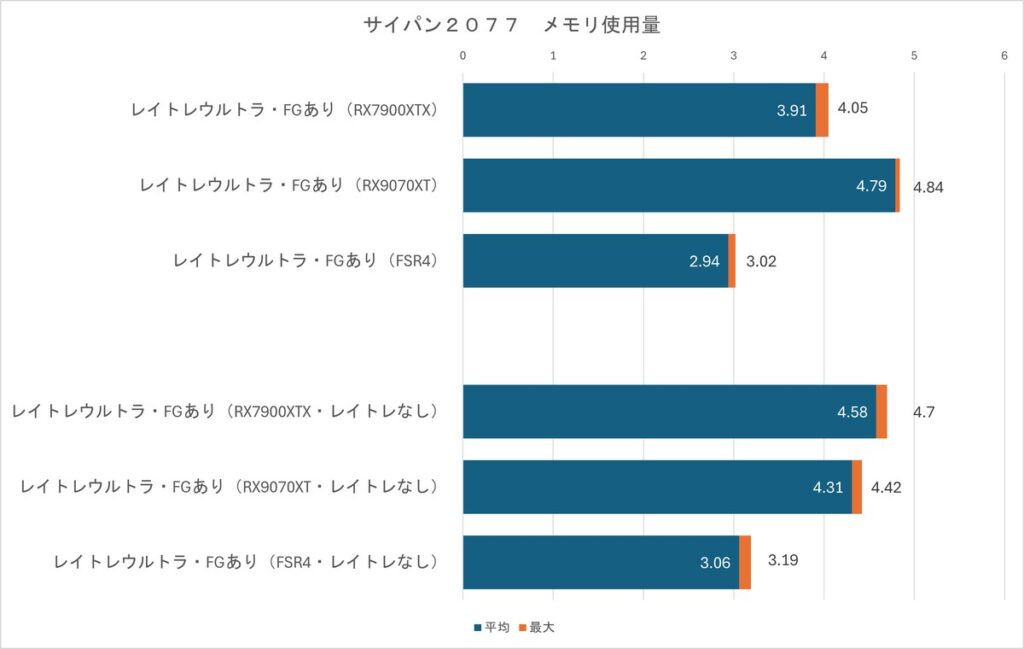

メモリ使用量はレイトレありで19.5~22.5%上昇しましたが、レイトレなしだと5%低下しました。

一方FSR4を起動すると30~40%の低下となっています。

レイトレ有無での開きは9070XTのFSR3.1同士では減少しましたが、それ以外では16%前後の開きとなりました。

しかしFSR4同士だとレイトレ有無で約30~40%の開きとなっています。

非常に分かりやすい結果が出たなという感じです。

RDNA4の強さがよく分かるベンチマークでした。

まとめ

総合的なベンチマークについては次回以降しっかり回していきます。

その中で向いているゲーム、向いていないゲームもはっきり見えてくる感じですね。

しかしXTXよりも今のところ一部を除いてリードしており、RDNA4のパワーを見せつけられました。

昨今の最適化がAI及び9000番代の最適化に向いていたのは間違いなさそうですね。

では、結論です。

RDNA4恐るべし(仮)、です。

いや、実際問題全部のベンチ計らないと結果としてはわかりませんしね。

ただ現状見る限りで相当に力を入れたマシンだなってのはよく分かります。

特に驚いたのがFSR4です。

確かにFPSは下がりますが、明らかに質感が違いますし、アニメーションの崩れもありません。

映像に関してはガチで相当いいところに落とし込んでいる、っていう感じありますので、マジでこれはすごいです。

結構いいところまでDLSSと競っている感じありました。

レイトレの強化もでかく、映像表現の強化にはより一層拍車がかかった感じありますね。

今後の最適化がどうなっていくのか、他のゲームはどうなのか、続報をお待ち下さい。

コメント