昔掲載していたブログから記事は引っ張ってきました。

当時を振り返りつつ、今はたしてこれらに対してどういう視点が自分にあるのか、ということを考えていこうと思います。

(以下しばらく当時の文章のままお送りいたします)

ガンダムWにて特徴的にして標準的な機体、それがリーオーである。

無骨極まりないシルエットに四角いテレビ型カメラという独特のデザインはクセがある。

そんなリーオーがこの時代に新生である。

しかも、ガンプラエボリューションプロジェクトの一環としての実験体として、である。

そうなる所以を見ていこう。

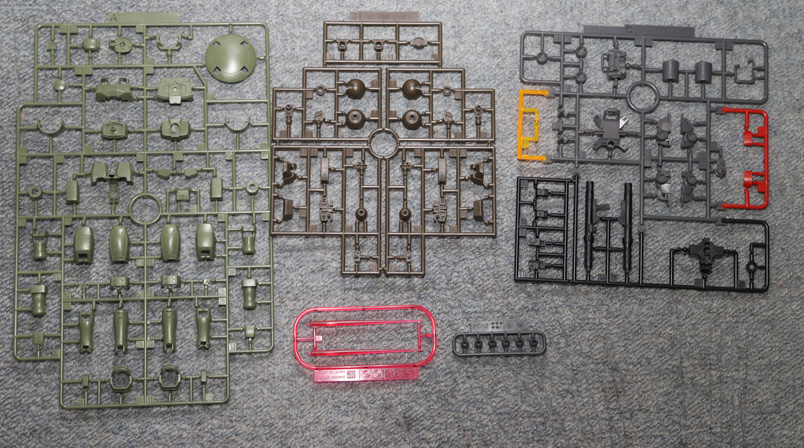

まずはランナーである。

なんとポリキャップはボールジョイントのみでそれ以外は柔らかプラ素材用いる物。

しかもランナーたった3枚というシンプルぶり。

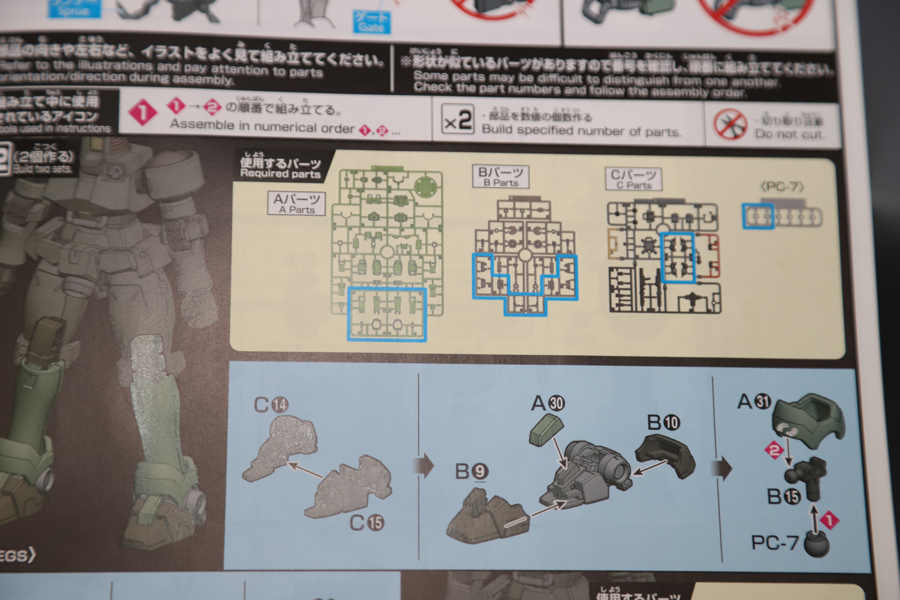

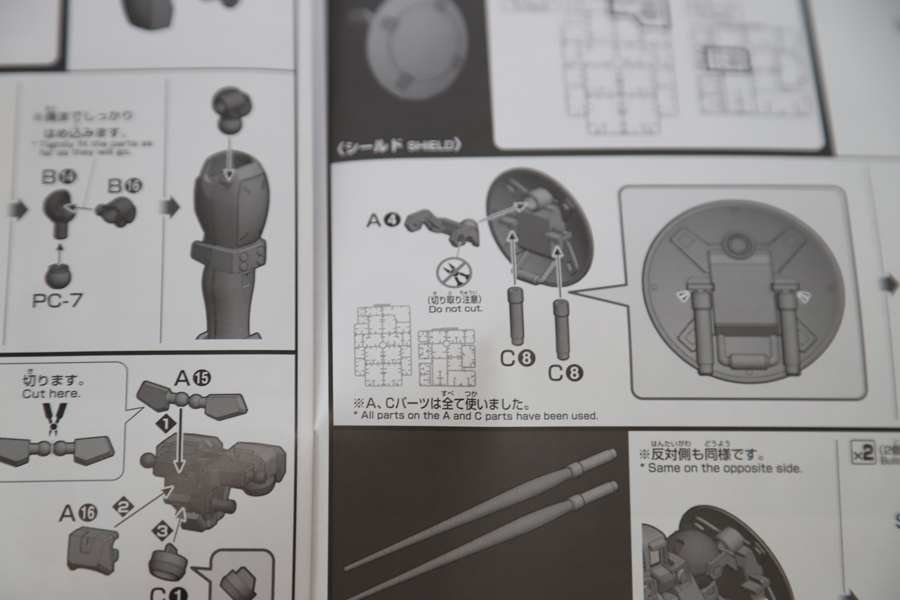

とまぁ、これだけならまだ驚かないが、驚くのはその説明書である。

このように何処の部位にランナーのどの部分を用いるのか、明確に記載されている。

そして同時にランナーもそういう風に分けられているため、とにかく作りやすい。

使い切った場合はこのように表記されるなど、ランナーを処分していいか迷う必要もない。

極めてユーザーフレンドリーに作られていると言える。

そんなリーオーを組んだ結果がこれである。

シール一切なしでもここまでの色分けがなされているのである。

しかもこれを組むのにかかった時間、正味わずか50分! 通常のHGの約半分である。

ちなみに各関節パーツはプラ製のはめ込み式だが、後ハメ加工が最初から施してあるため、塗装する場合は分割することが容易に出来ると、塗装派にも優しい仕様になっている。

側面

大腿部の一部にカバーパーツが用いられており、これが何を意味するのか…やはりあれか、トールギスでも出しちゃうのか。

背

背面にある丸いパーツは取り外し可能で、中は3ミリ穴が一個空いている。

背部にユニット取り付けたりするのがリーオーの特徴であったため、それも出てくることを期待したい。

可動範囲

近年のHGとしては標準的と言える。

なお、足の裏は別パーツになっており、最近多かった肉抜き穴はない。

また、構造上首はほとんど可動しない。

付属品

マシンガンとシールド、ビームサーベルの刃先のみのシンプルさ。

マシンガンは持たせたとき手首がガッツリホールドするのでポロリする心配はない。

肩のせり出し機構もあるため、こうして正面での両手持ちも可能となっている。

シールドは肩のパーツを外してシールドパーツ専用の肩アーマーに変える形となっている。

なお、裏にはビームサーベルが二本付いている。

ビームサーベルの刃先の長さは標準的と言える。

というわけで、以上HGAC「リーオー」でした。

組みやすさと色分けを徹底した実験品だが、とにかくその実験に恥じない脅威的な組みやすさと色分けぶりは見事なので、一度組んでみるのも一興かと。

とにかくワラワラいることでリーオーは真価を発揮するので、複数買いも手かも知れない。

(これまで旧ブログより。以下2025年4月追記)

というわけで、HGACリーオーの当時のブログを見てもらいましたが、今の30MMに完全につながっている構造になってるのがよくわかります。

あれからしばらくしてガンプラのパニック買いとかもあって気づけばレアキットになっててなかなか手に入る機会も減ってしまったリーオーですが、30MMのプロトタイプとしてもうこの地点でかなり出来上がってるなって思えるんですよね。

わかりやすい説明書やランナー配置、色分け、シンプルな組み立てやすさ、後ハメ加工、全てにおいてある意味今日のガンプラにおいても基礎となっているスタイルを確立したキット、ともいえるのではないでしょうか。

しかもデキが良い。これが俺の中では未だにドンピシャ。バランスもすごくいい。

ザ・量産機というスタイルが完全にできてる。あの脚が長いのが主流だったあの時代にしっかりと少し短足なデザインとかもう完璧すぎますわな。

しかしトールギスは結局RGしか出ないままです。デスティニーみたいにRGからHGになってくれるかと思ったんですけどねぇ。

まぁ、でもOZプライスの三機が出たから出る可能性はまだあると信じたい、そんな日々です。

さて、この当時は自分のチャンネルはありませんでしたが、今の自分のYouTubeチャンネルではある意味これの進化系である30MMのレビューなどもやってますので、よろしければチャンネル登録の方、お願いします。

コメント