(2025年12月7日追記)

動画出来上がりました。

ぜひご覧ください。

今回はまだ喉の調子が不調のため、ブログの方を先に上げさせていただきます。

調子が戻り次第動画を上げます。

今回はWindowsのOSアップデートである25H2がゲームに及ぼす影響について調査しました。

また、今回からベンチ項目を予定していたものから更に変更を加える形にしてありますことをご了承ください。

先にざっと結論を言うと

って感じですね。

で、これの原稿作ってる最中にADRENALINEのアップデートも入って、正式版は25.10.2になったわけですが、今回は25.9.1で比較を行っています。

ただし、あとで計測してわかったこととしては、25.10.2は完全に25H2が前提になったアップデートだったってことです。

これについては近いうちにまた別の動画にしてまとめようと思います。

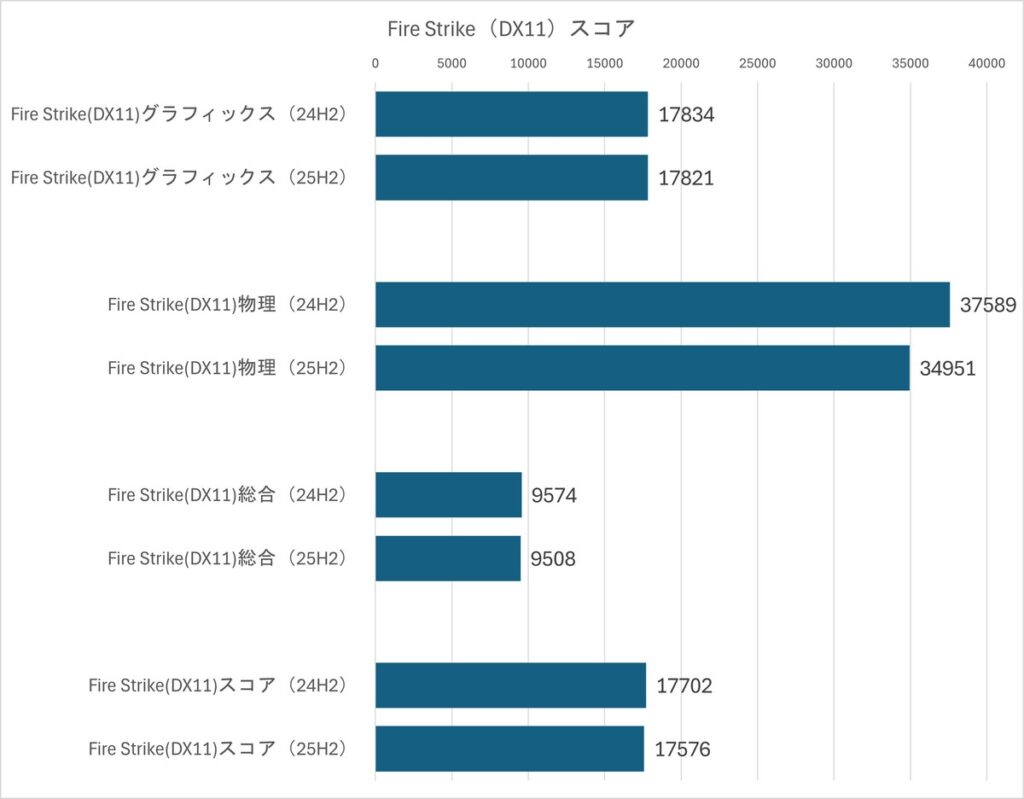

ベンチマーク:3D MARK

今回からベンチマークの指標として、まず3D MARKを用いることにしました。

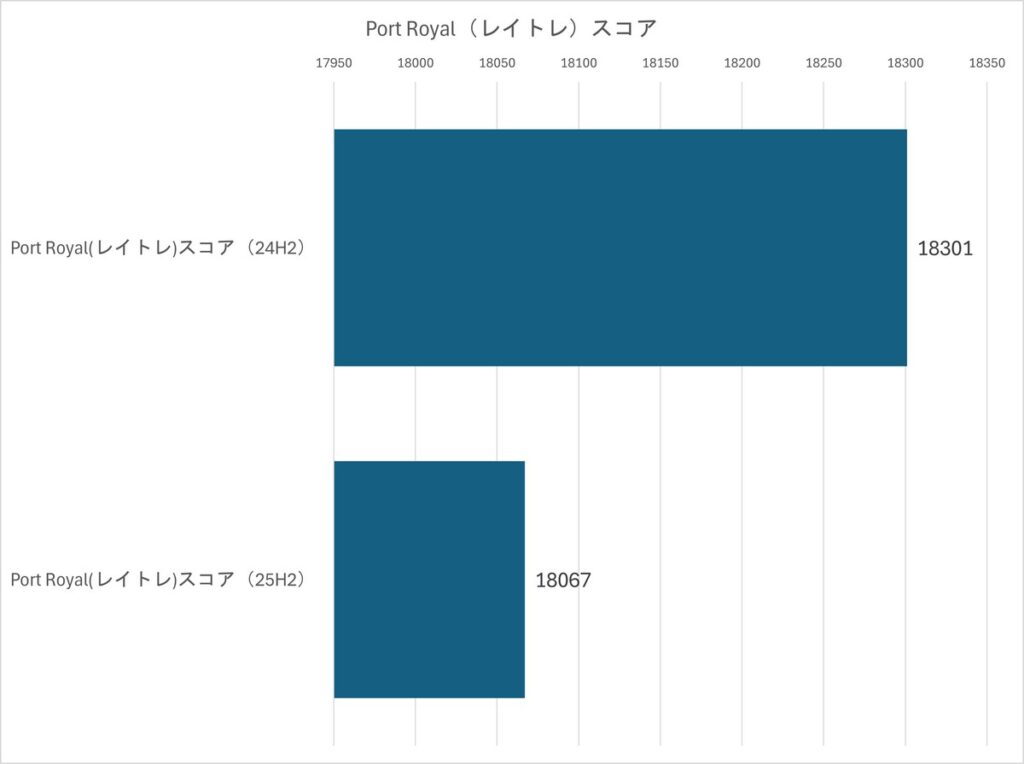

3D MARKで用いる指標は全部で5個、DirectX11のFire Strike、DirectX12のTimeSpy、DirectX12とVULKANのSteel Nomad、DirectX12アルティメットのSpeedWay、そしてレイトレ担当のPort Royalをそれぞれ実施します。

実施した結果が最終的にスコアとして出てきますので、それを比較していきます。

DirectX11に関しては物理スコアが7%低下した以外はほぼ誤差範囲でした。

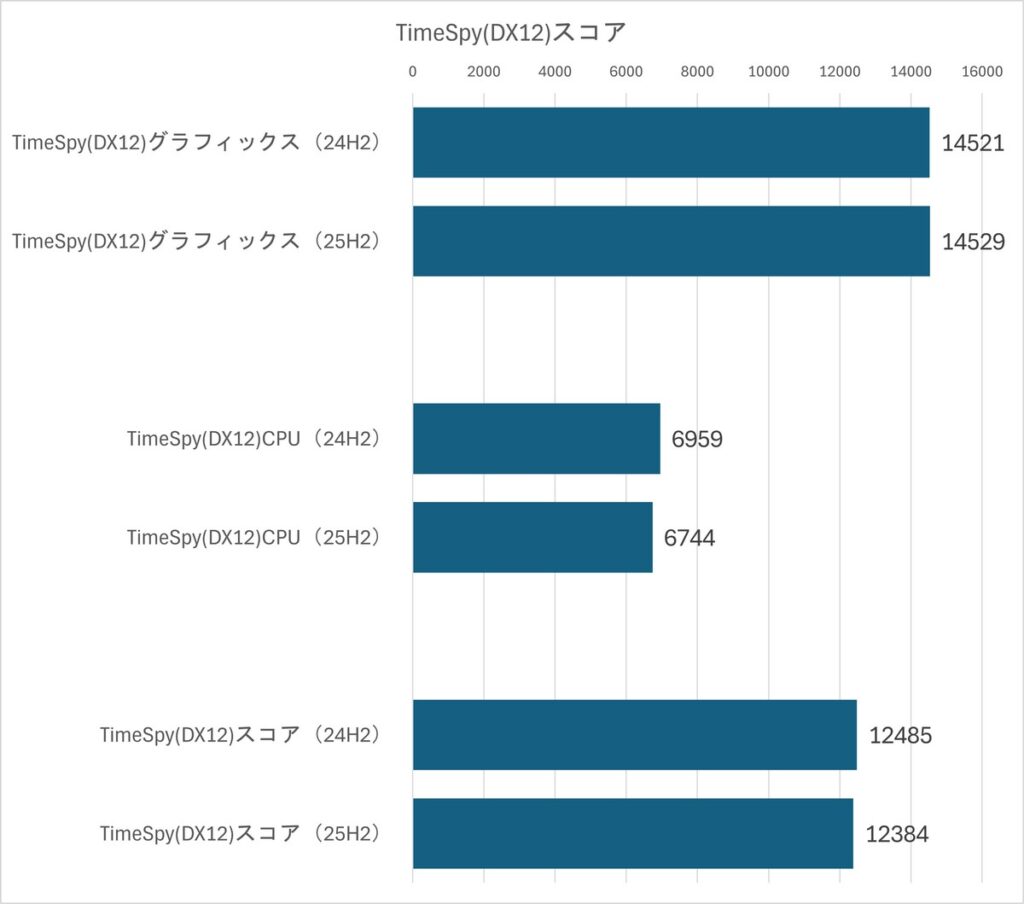

DirectX12も同様の形になっており、ほぼ誤差の範疇です。

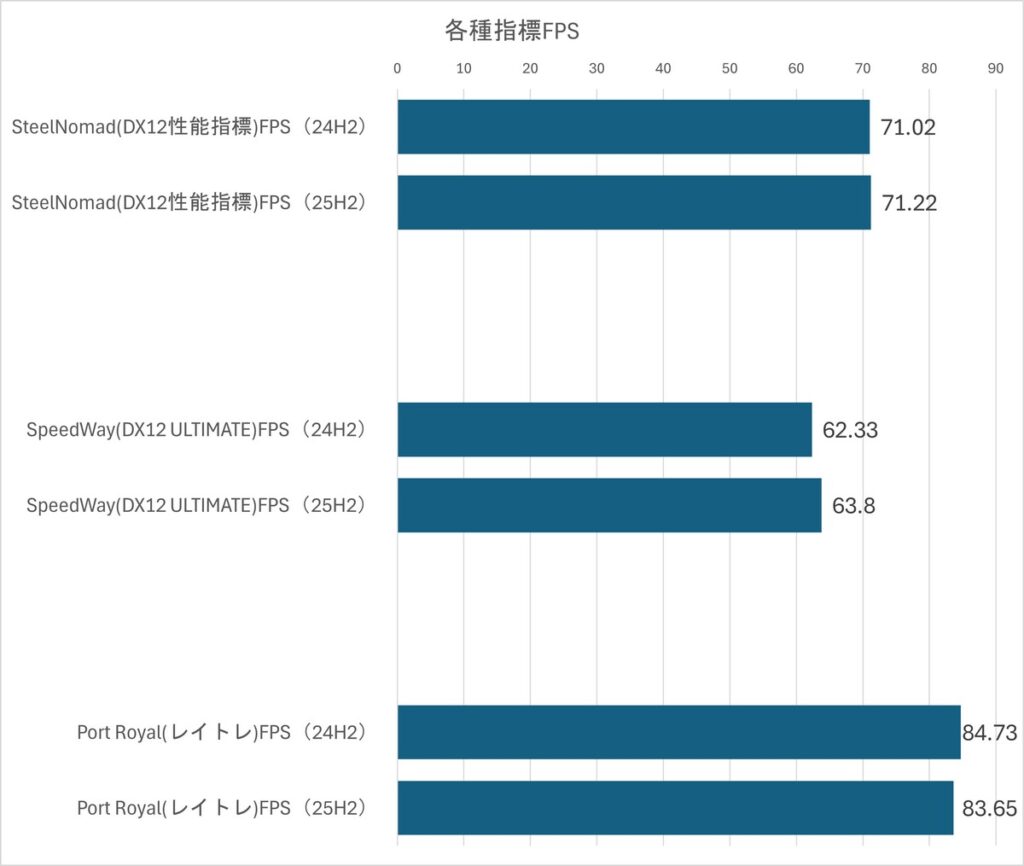

他の三種はFPSでのスコアとなりますが、DirectX12アルティメットが2%以上上昇しており、これは顕著な増加幅と言えます。

一方でレイトレのスコアに関しては1.3%ほど低下しています。

これだけ見ると一見して変化がさほどないな、という感じですね。

ただ3D MarkはVRAMやメモリ使用量を計測する機能がないため、このときどうなっているのか、というのはわかりませんけどね。

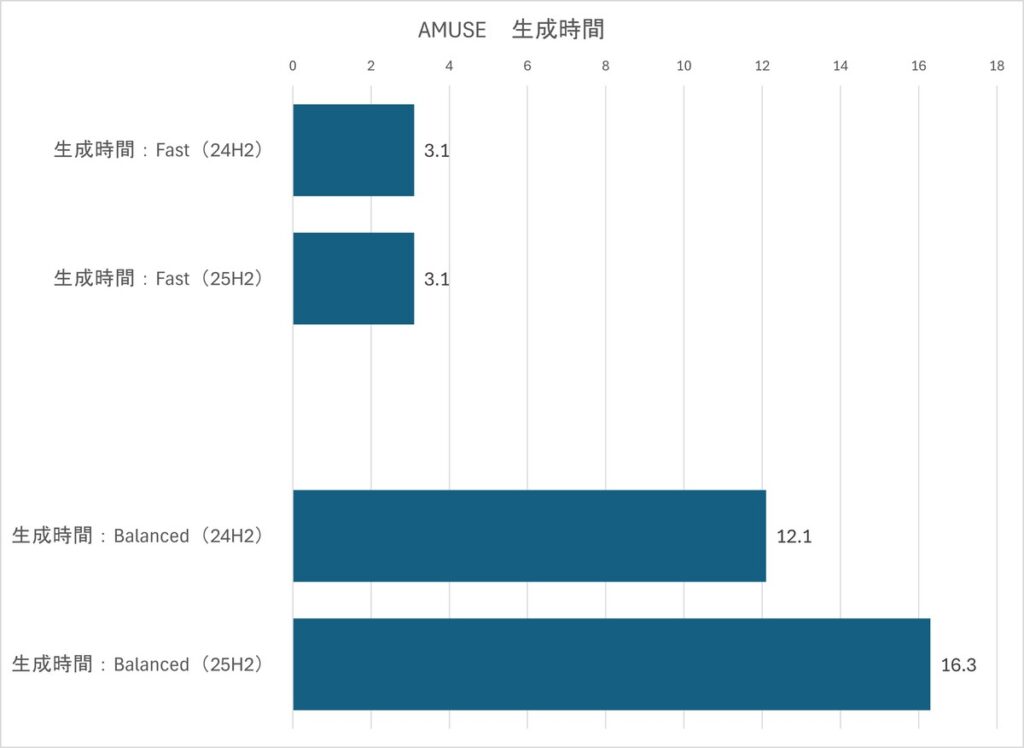

生成AI:AMUSE

結果として一気に処理速度が低下しました。Balancedで4.2秒の増加となっています。

一方のFastだと同じ3.1秒なのは、恐らくBalancedに続いて実施したことでレンダリングのパイプラインが正しくなっているからだと思います。

で、じゃあなんでBalancedでこんなに遅くなったか、という理由を考えたんですね。

これは推測に近い形なのですが、恐らく25H2のアップデートの本丸はそう、Copilot+、つまりAI PCです。

25H2はAIに関する機能が大幅にアップデートされている、というより今までオフだったものをオンにした、というスイッチの入れ替えがメインのアップデートです。

故にAI PCと俺の使っているPCで何が違うってなったときに思い浮かんだものはただ一つ、NPUの存在です。

NPUはAI処理特化ユニットですが、これはまだデスクトップ機には普及していません。

それで考えたのが、恐らく今回のアップデートで処理手順が変わり、今までGPUに真っ先に行っていた処理をNPUに真っ先に行くように変えたんじゃないかなと思っています。

しかしNPUがない、そうなってくれば処理するものはNPUが普通ひっついているCPUになるわけです。

だからこんなに違いが出たのではないかと、俺なりに推察してみました。

ゲームベンチマークについて

今回からはベンチマークの測定については、いくつかタイトルを変更させていただきました。

ベンチマークモードではFF15をベンチマークから外し、代わりに入れたのはForza Horizon5です。

これはオープンワールドのレースゲームですが、ご丁寧にベンチマークモードを積んでくれているのが嬉しいところ。

しかもレイトレにも対応してるので最新機能を測るという意味でもちょうどいいと思いました。

更にはこのゲーム、マイクロソフトのファーストパーティ製ですので、内容を見るうえでもかなり信用度が高いです。

なお、データ事態は24H2の段階でのデータを既に計測済みですので、比較実証が可能です。

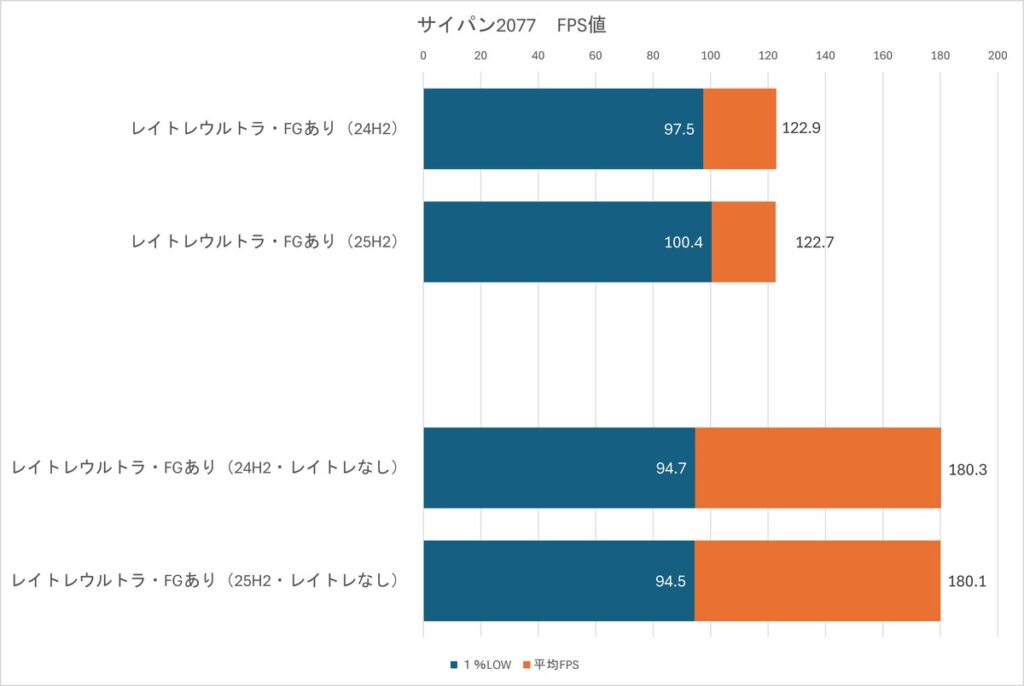

サイバーパンク2077:ベンチモード

まずはサイバーパンク2077のベンチモードです。

FPSはほぼ誤差範囲ですが、大きく違うのはレイトレ状態での1%LOW。

こちらについては3%近く増加しており、正直上昇幅の大きさに驚きました。

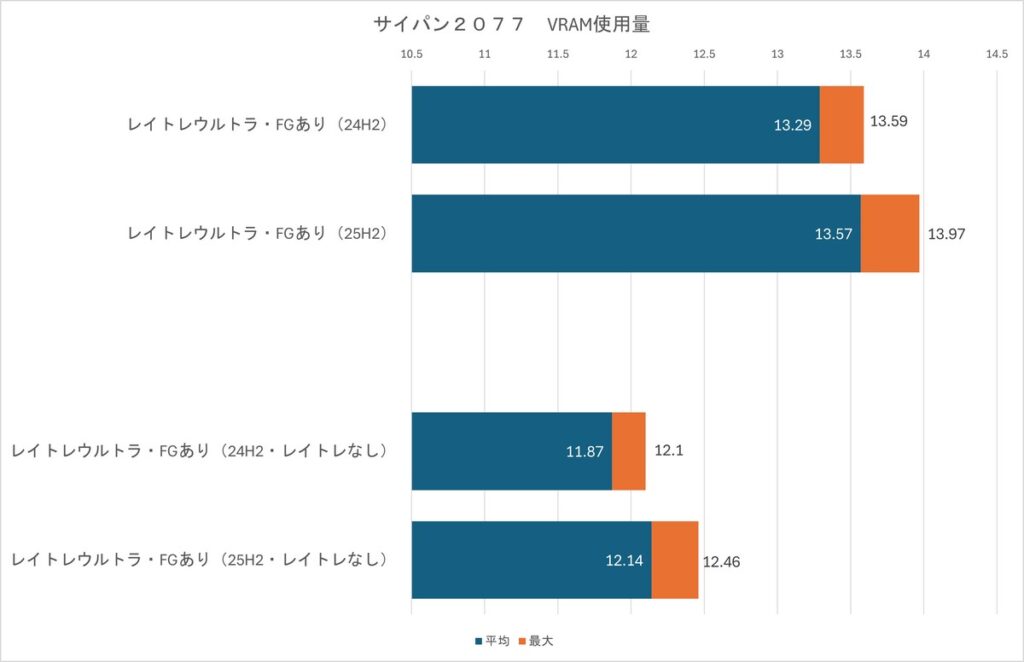

VRAM使用量は2~3%の増加です。

特に当時の最大値が平均値になっているなど、結構上昇は大きめです。

メモリ使用量は最低38%、最大で45%ほどの伸び率になっています。

こちらもかなりの増加量になっています。

このように最大FPSの伸びはイマイチでしたが、1%LOWの伸び率が高くなっているのが特徴です。

更に言うなら、VRAMやメモリを徹底的に使うという手法に打って出ている、というのがこれだけでもわかってきます。

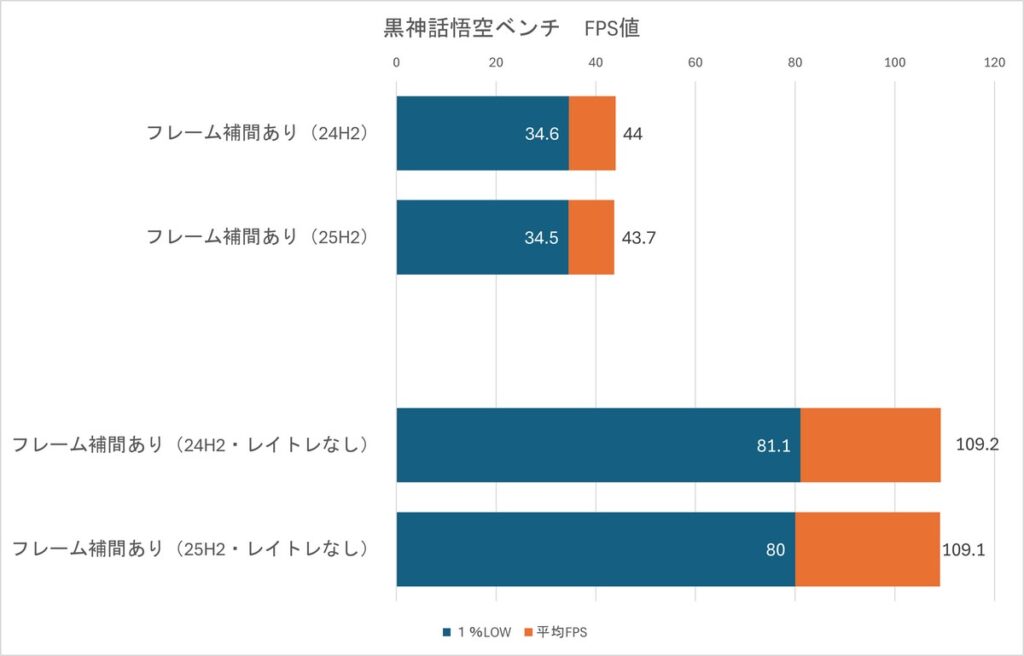

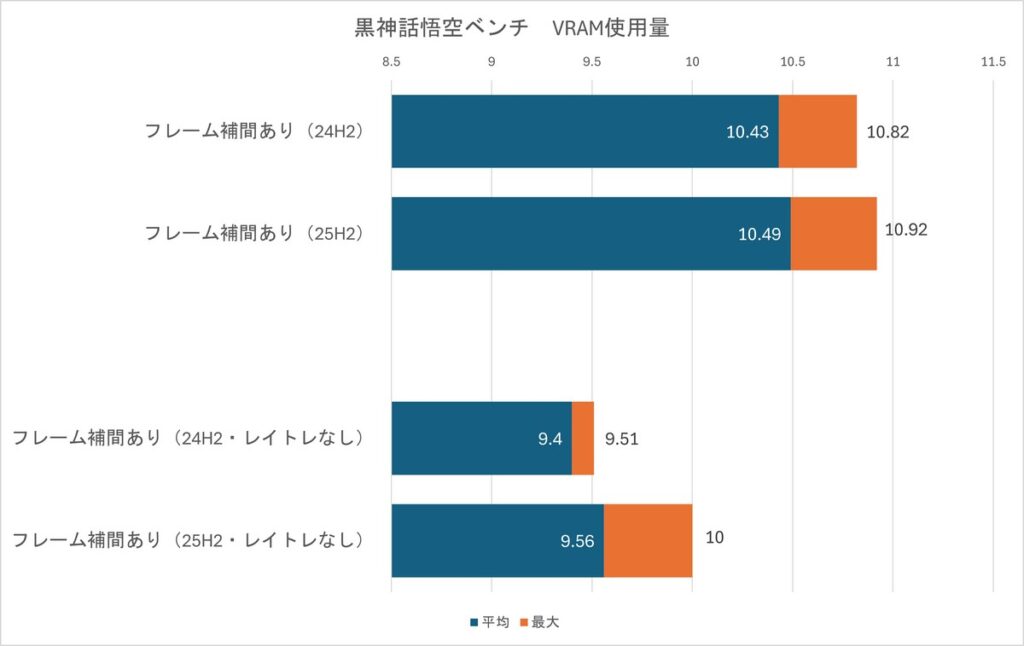

黒神話悟空ベンチマーク

FPSはレイトレあり、なしともに平均も1%LOWも1%前後の低下に収まっており、ほぼ誤差範囲です。

VRAM使用量はレイトレなしのときに最大で5%、平均で1.7%上昇しました。

一方レイトレありのときはまったくといっていいほど変動がありません。

メモリ使用量に関してはレイトレありで14%、レイトレ無しで3%ほど低下しています。

これがパフォーマンスに影響した可能性はあるかと思います。

これに関してはサイパンと異なりVRAMは伸びたものの、メモリ使用量は低下するという全く違った挙動になりました。

どうもこのOSアップデートはどういう基準なのかがわかりにくいですね。

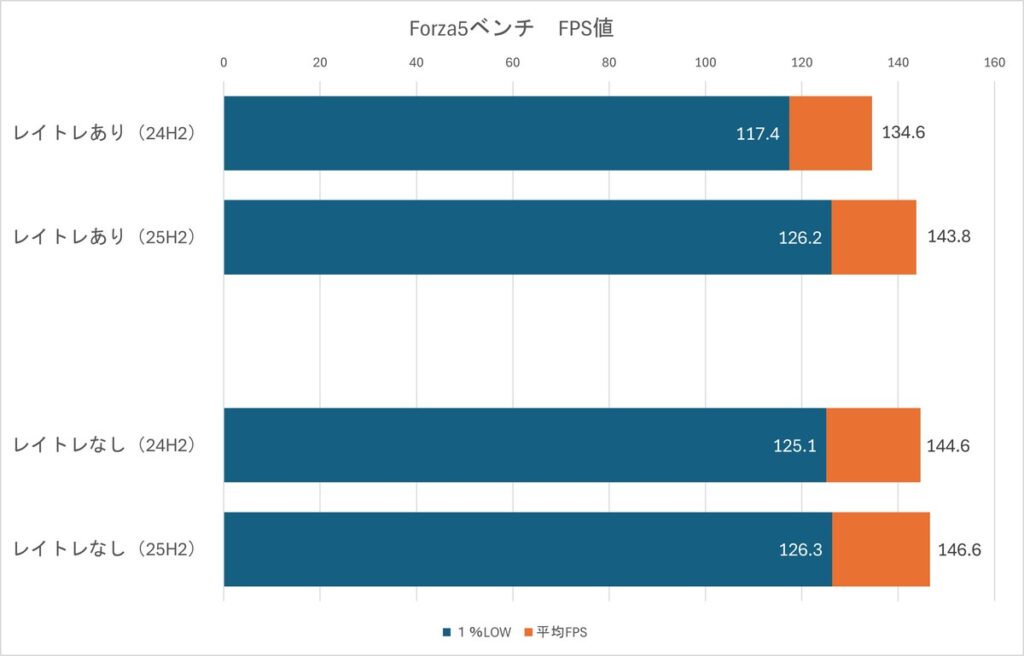

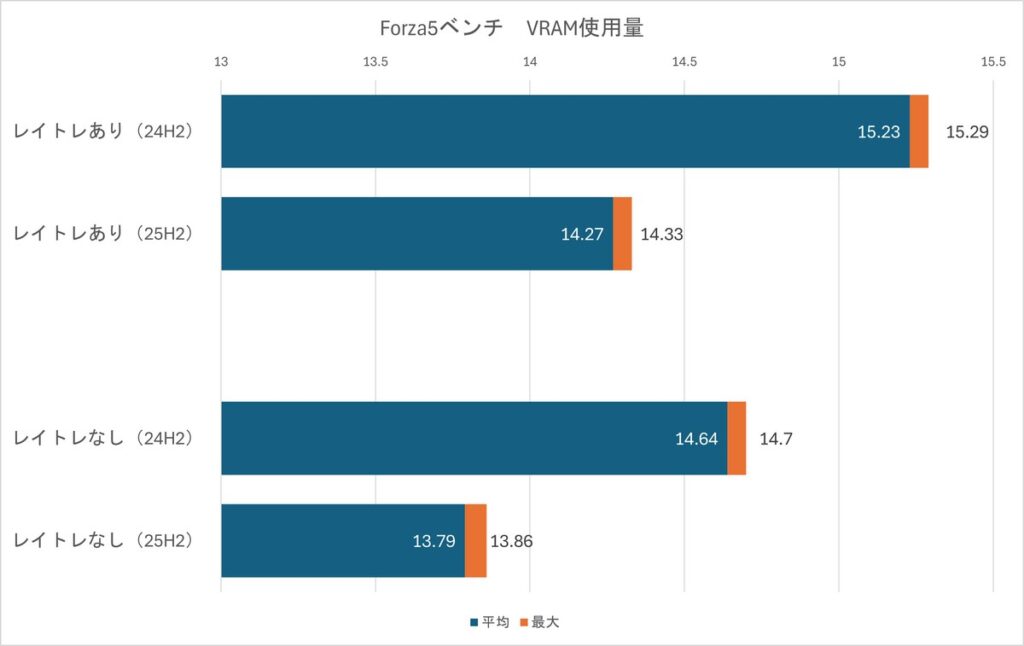

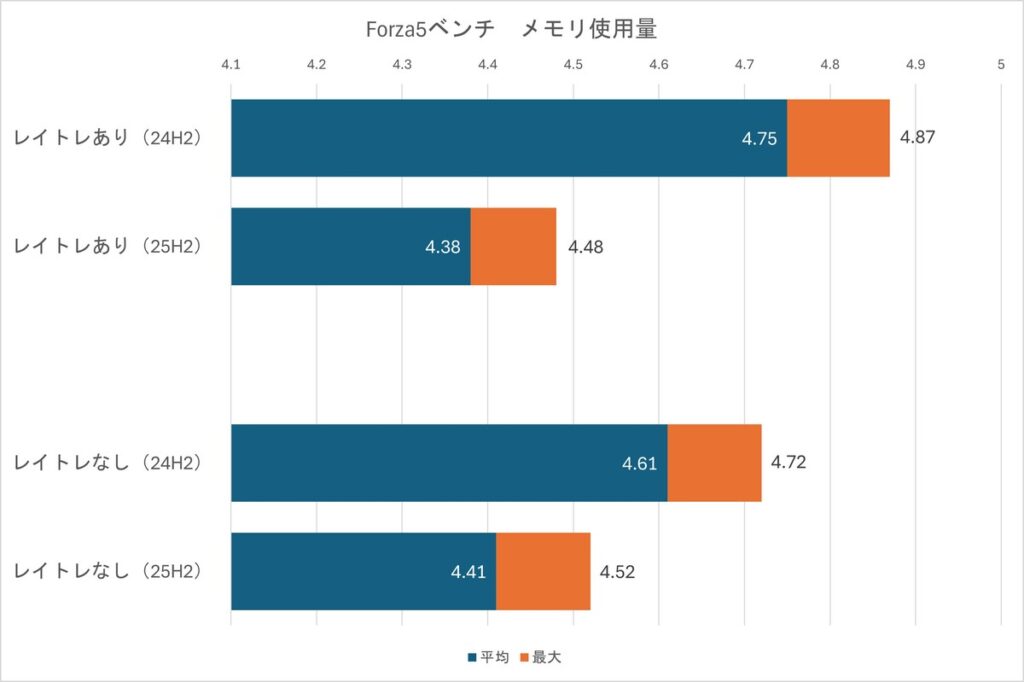

Forza Horizon5

今回から初投入となりますこのベンチですが、DirectX12対応のゲームですので最新基盤を測るにはちょうどいい素材です。

なんとFPSはレイトレありで7%、レイトレなしでも1%の上昇となりました。

今までと違って明らかに伸び率がいいです。

一方でVRAM使用量はレイトレあり、なしともに6%近くの低下となっています。

パフォーマンスは明らかに向上しているのがわかります。

メモリ使用量もレイトレありで8%、レイトレなしで4%ほどの低下となっています。

このようにこのゲームに関しては、明らかに異質な結果が出ました。

VRAM、メモリ共にかなりの圧縮がなされている一方で、FPSの明らかな上昇という形になっている形です。

ファーストパーティだから優遇されている、という可能性もありますが、何かOS単位で親和性がある、という可能性はありますね。

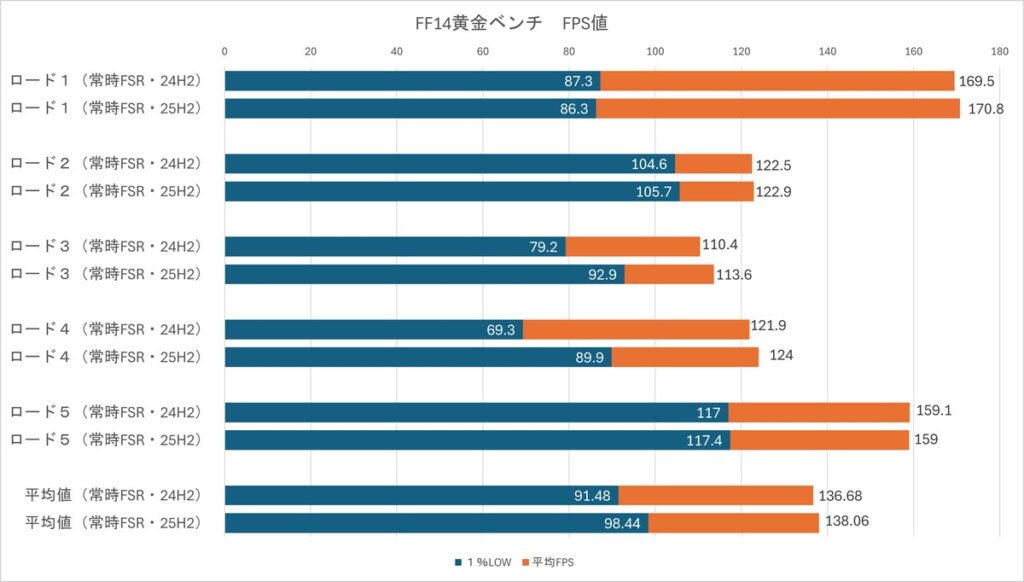

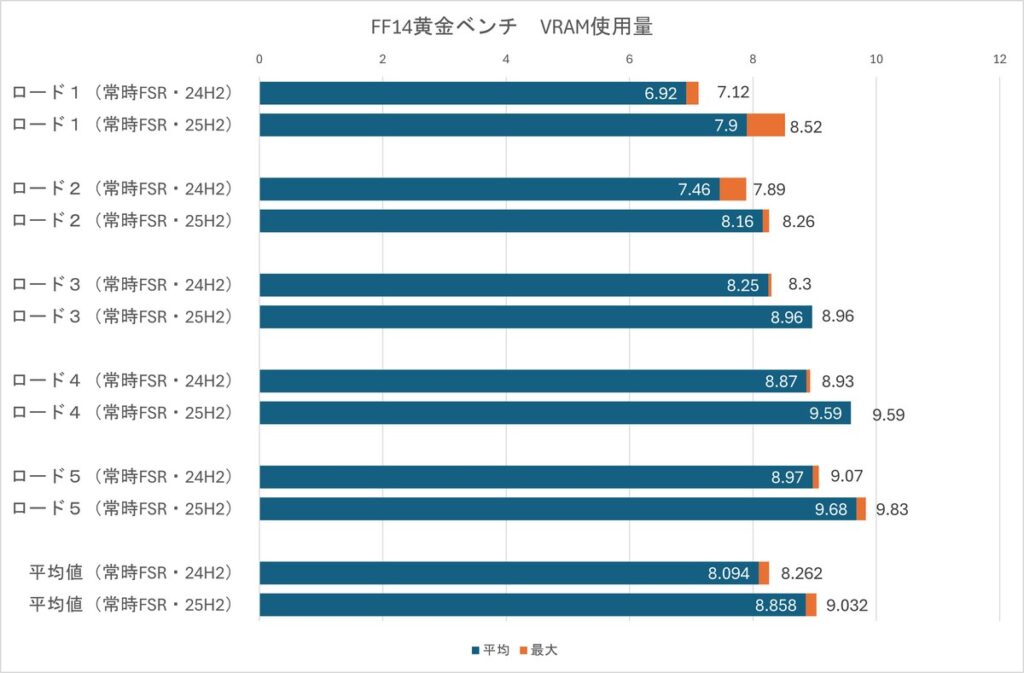

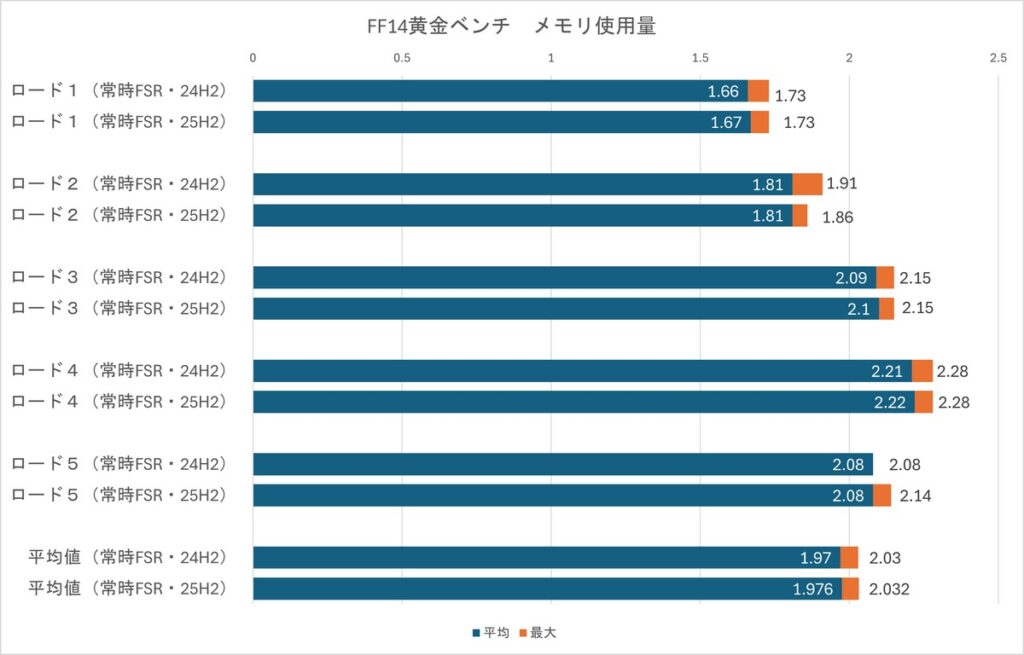

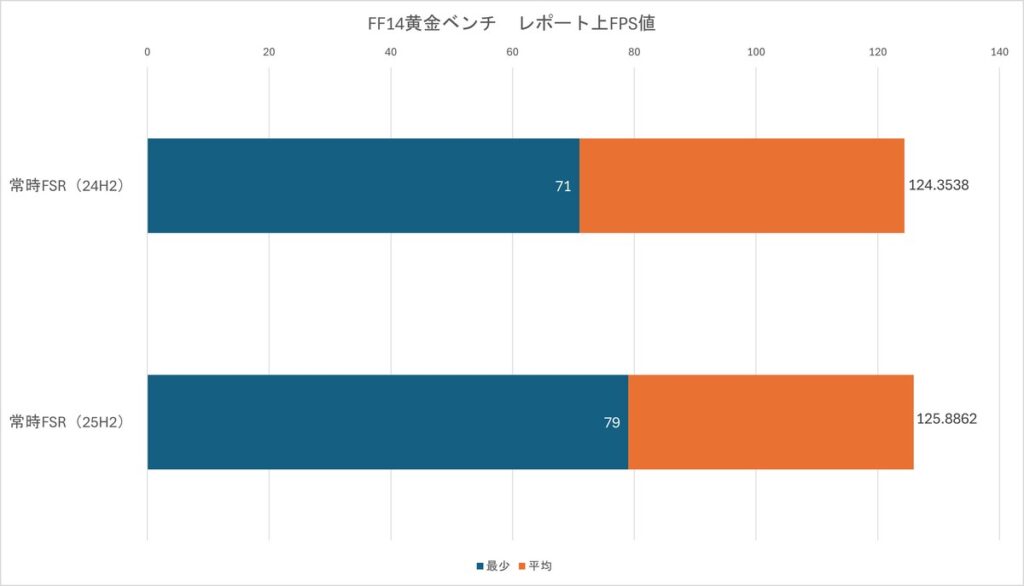

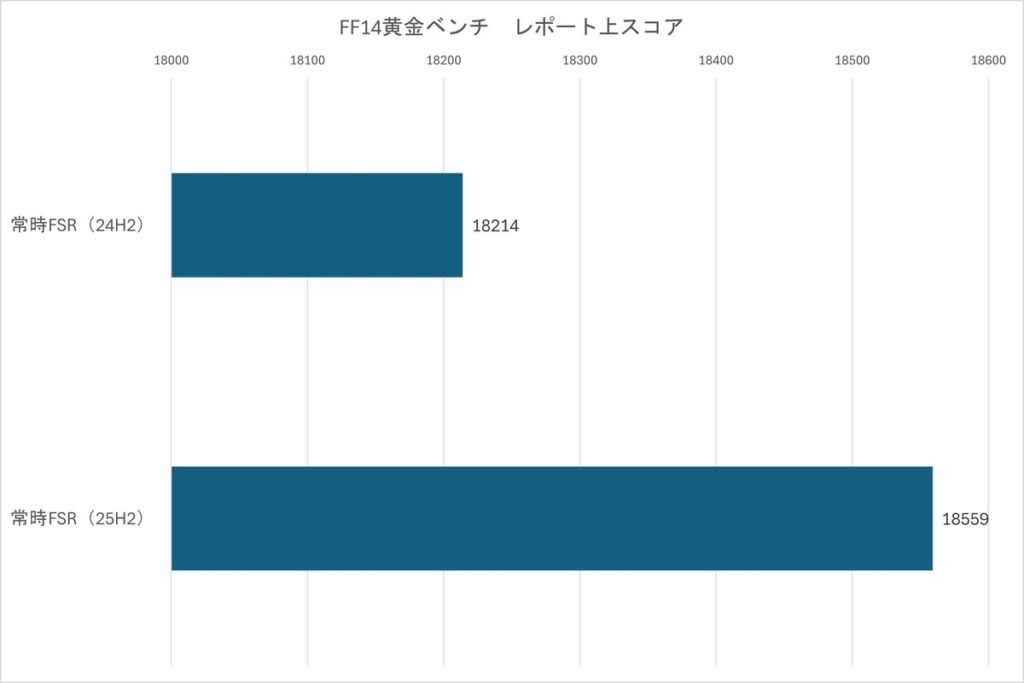

FF14ベンチマーク

こちらはDirectX11、即ち旧世代モデルですが、これはどうなっているのでしょうか。

FPSは最大平均1%の上昇ですが、1%LOWの伸び率がなんと7.6%というとてつもない上がり方をしています。

VRAM使用量は平均・最大ともに9%以上の伸び率となっており、ある意味でこれが影響したかな、という感じです。

メモリ使用量についてはほぼ誤差範囲の結果になりました。

レポート上FPSも最低FPSの伸び率が顕著で、11.2%の向上となっています。

スコアについてはこれに釣られる形で上昇しており、1%の上昇です。

ベンチマーク結果についての推察

このように今回のベンチマーク4種比較的VRAM、メモリを結構食う代わりに1%LOWの伸び率がかなり高いのが特徴です。

特にVRAMがFPSとほぼ直結のDirectX11ではそのケースが顕著に見られました。

ただVRAMとメモリが大幅に圧縮されているForzaの事例があります。

このゲームが無視できないのは、マイクロソフトのファーストパーティソフトである、という点です。

つまりOSとかなり密接に関係している。

そうなってくると色々と追加調査を行っていく必要があります。

実ゲームベンチ

今回から実ゲームもベンチ対象を変えています。

FF16を抜かしてDirectX11代表としてグラブルリリンク、DirectX12重量枠にデモンエクスマキナ・タイタニックサイオンを入れてあります。

ホグワーツ・レガシーもいれようかと思いましたが、天候条件やゲームエンジンなどが非常に挙動不安定であるため、調査対象からは除外しました。

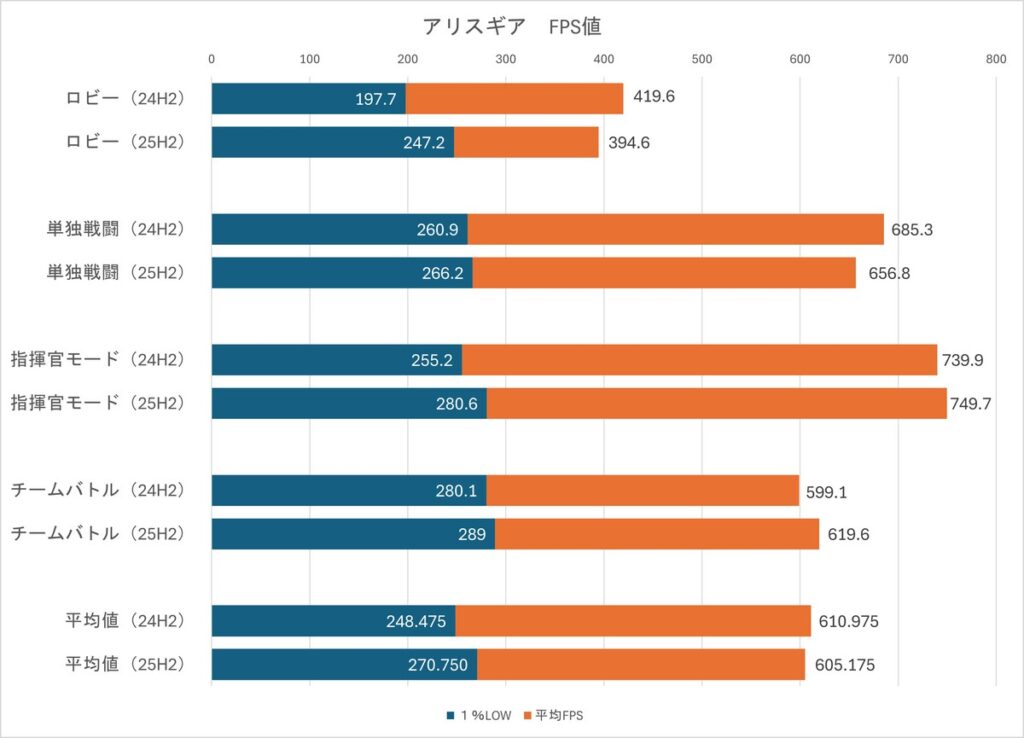

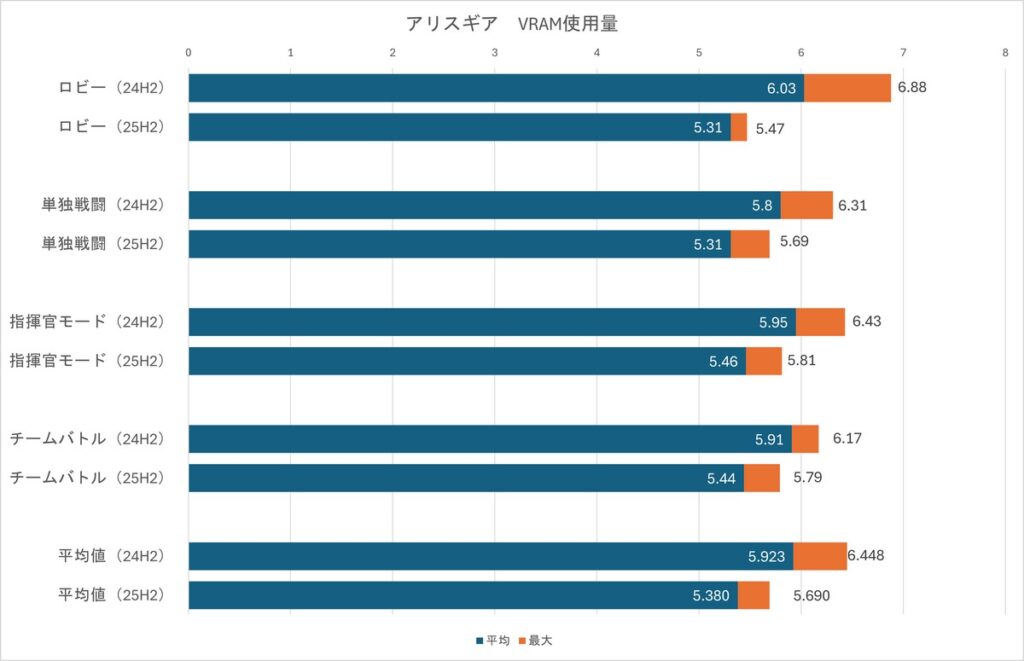

アリス・ギア・アイギス

では、最初はOpenGL代表としてアリスギアです。

FPSは最大値は誤差範囲ですが、1%LOWが9%近く伸びており、ベンチマーク同様の向上幅になっている、という感じです。

VRAM使用量はForza同様圧縮傾向です。

最大12%、平均9%の低下となっています。

メモリ使用量も圧縮傾向となっており、15%最大・平均共に低下しています。

このデータを見てもしかして、って思ったことがあります。

まずデータの構造としてはFPSは下がったとは1%LOWは大幅に向上していること、VRAM及びメモリに関しては下がっていること。

この観点から、この25H2の仕組みは使う時は大胆に使うけど無駄なものには使わない、という一種の節約型なのではないかと、疑うようになりました。

その結果が1%LOWの向上に繋がり、いわばFPSの安定化につながっているのではないか、という推察です。

エーペックスレジェンズ

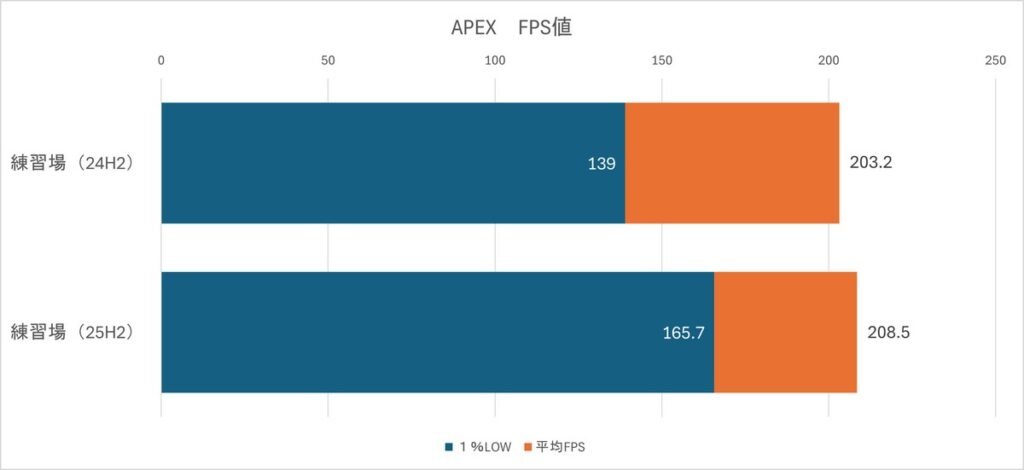

平均、1%LOWともにFPSは向上しました。

平均は2.6%、1%LOWは19.2%の向上となっています。

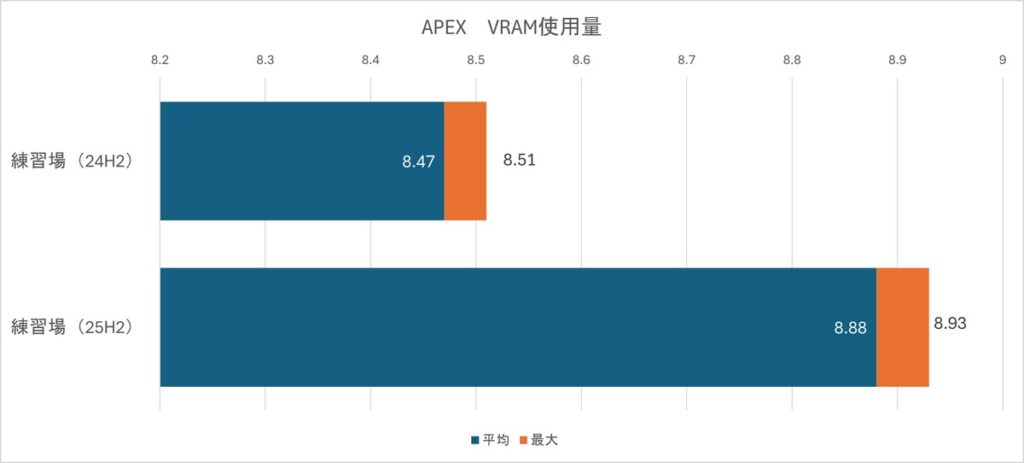

VRAM使用量は最大、平均共に約5%の向上となりました。

メモリ使用量は1.5%ほどの低下となっています。

これもまた1%LOWの向上が激しかった形です。

ベンチマークでのタイトル同様に食うところは食ってますが、1%LOW向上という滑らかさは全てにおいて共通事項ですので、今回のアップデートがFPSの安定化につながっているのはほぼ間違いないでしょう。

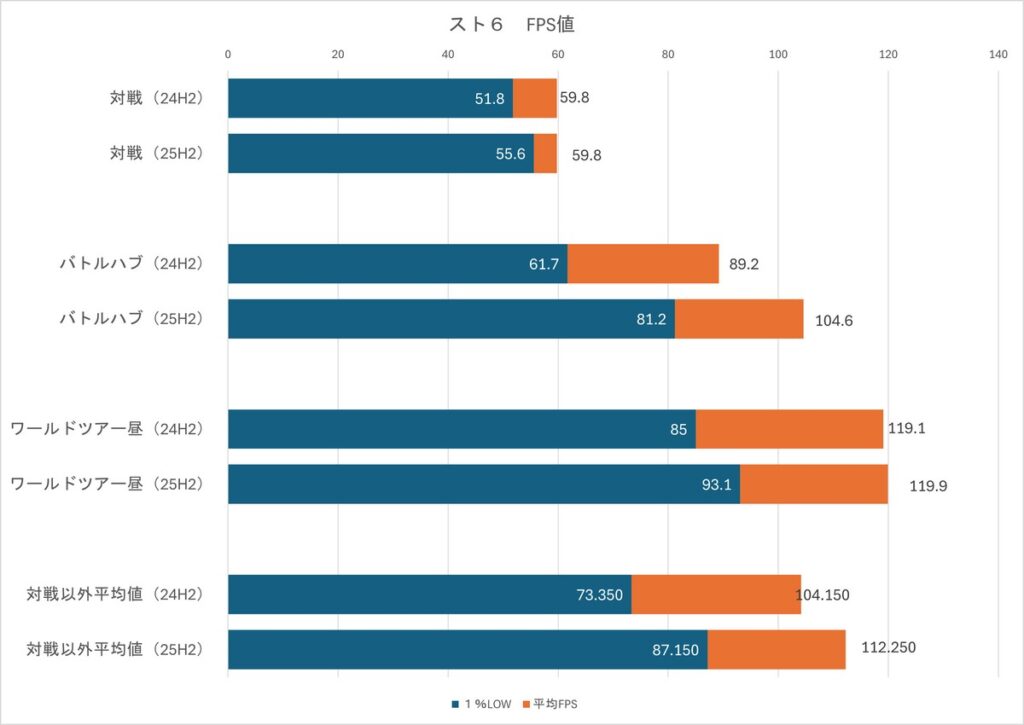

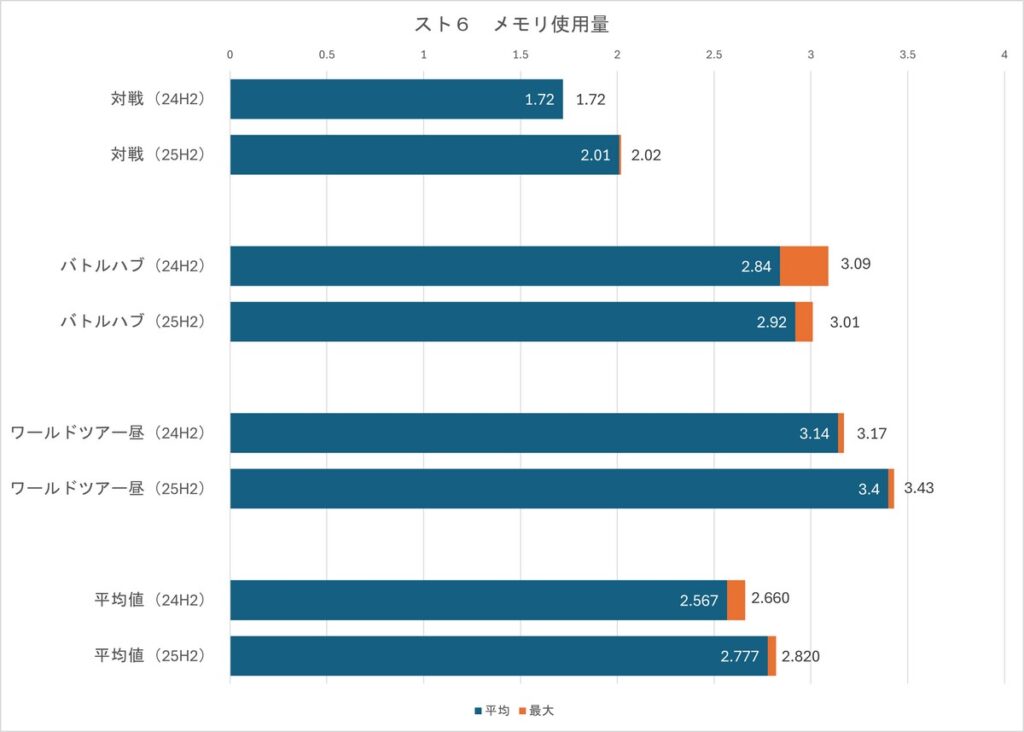

ストリートファイター6

FPSはこれも1%LOWの伸び率が大きく、平均で18%向上しています。

全体の平均FPSもバトルハブの向上が大きく7.8%の上昇となりました。

フレームタイムに関しても1%LOWの低下が顕著に現れている他、最大値も低下しており、安定性が向上しているのがわかります。

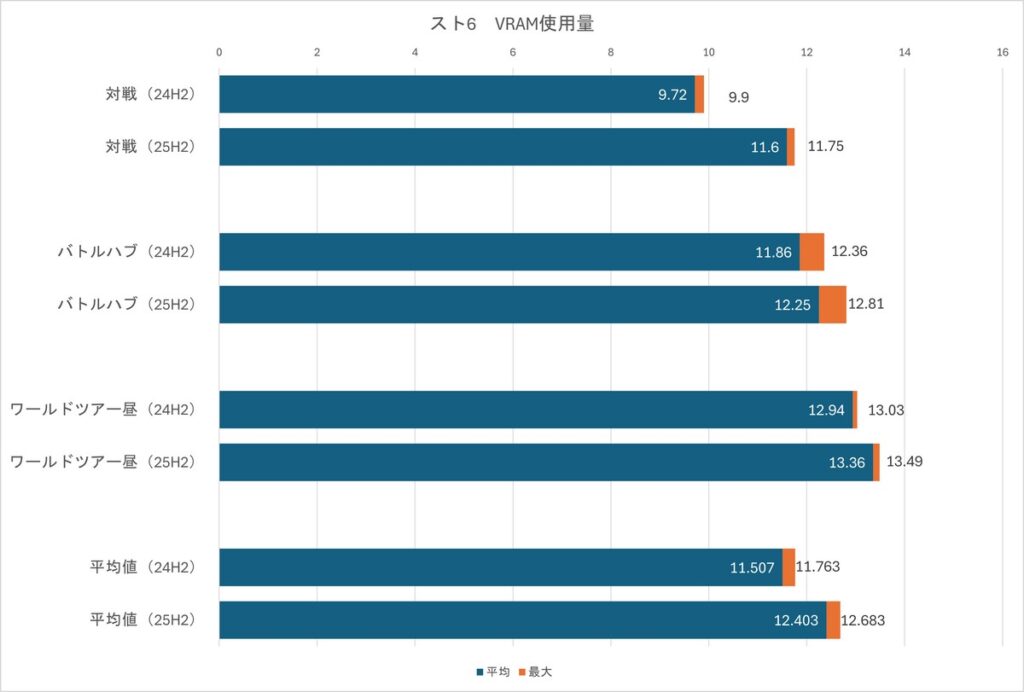

VRAM使用量はかなりの上昇幅です。

最大、平均共に7.8%ほどの伸び率となっており、対戦でも12GBギリギリであるなど、結構カツカツな感じになりました。

メモリ使用量は最大6%、平均8%の向上となっています。

これだと結構贅沢に使う、という方向のようですね。

ただこれも1%LOWの伸び率は驚異的で、まさかここまで伸びるとは思いませんでした。

実際問題対戦での1%LOWの大幅なFPS増加に伴うフレームタイムの上昇は、ある意味では対戦においては非常に有益に働くと見て間違いなさそうです。

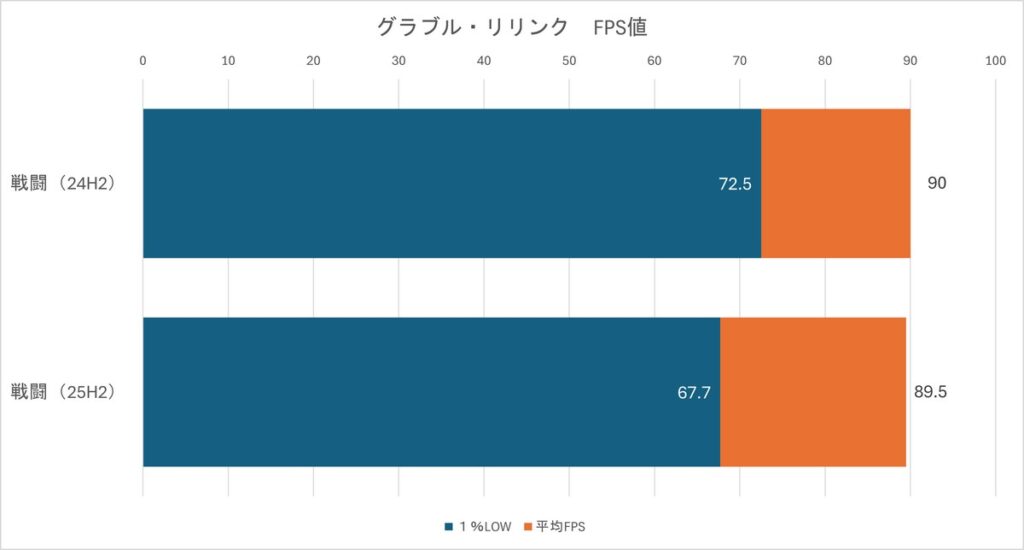

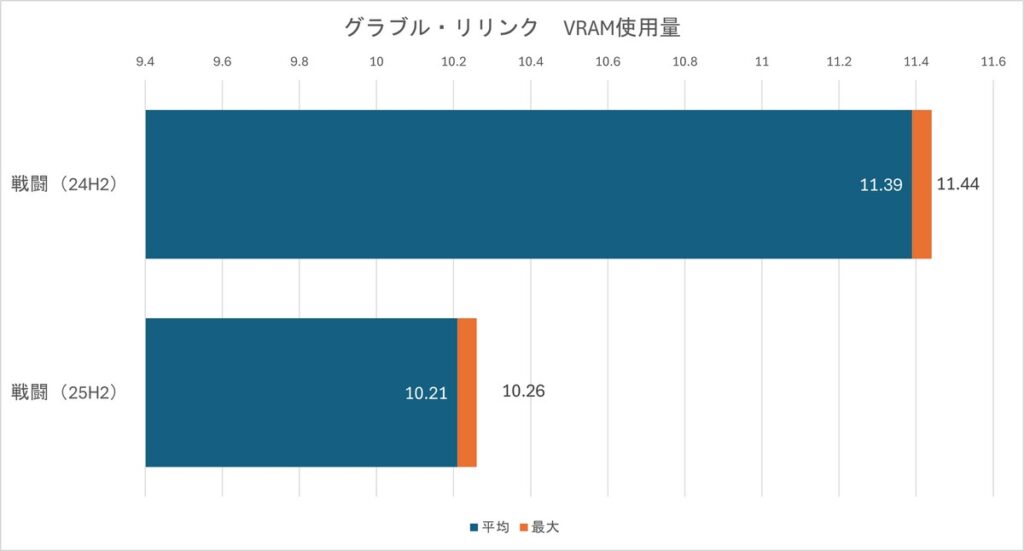

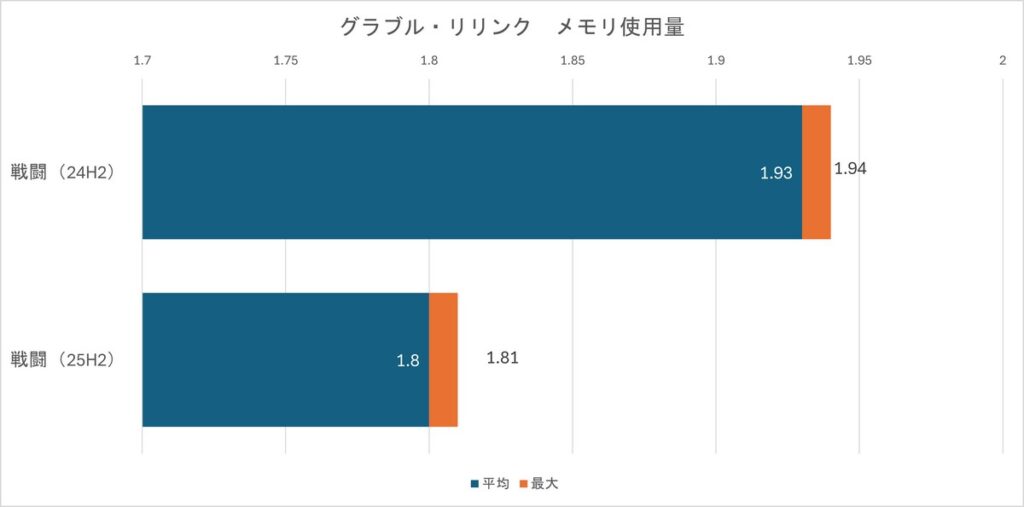

グラブルリリンク

次は新規タイトルのグラブルリリンク。

こちら少し重量級のタイトルですが、実はDirectX11と旧世代APIです。

平均FPSはほぼ横ばいでしたが、1%LOWが6.6%も減少しており、同じDirectX11のFF14とは全く異なる結果になりました。

VRAM使用量は10%以上減少しており、これがFPSの低下につながったのはほぼ間違いなさそうです。

メモリ使用量も減少傾向になっており、こちらは平均・最大ともに7.7%の減少となっています。

これは今までのタイトルとは異なり、VRAM及びメモリが圧縮方向に偏った結果、FPSが低下したという事例ですね。

DirectX11はメモリ自体が低メモリで活動するため、それまで抑えられると、より効率が下がるという図式を見せつけられた、という形です。

ただ平均FPSは24H2からそれほど差異はないことから、これをパフォーマンス向上と取るか、ということについては審議が分かれそうです。

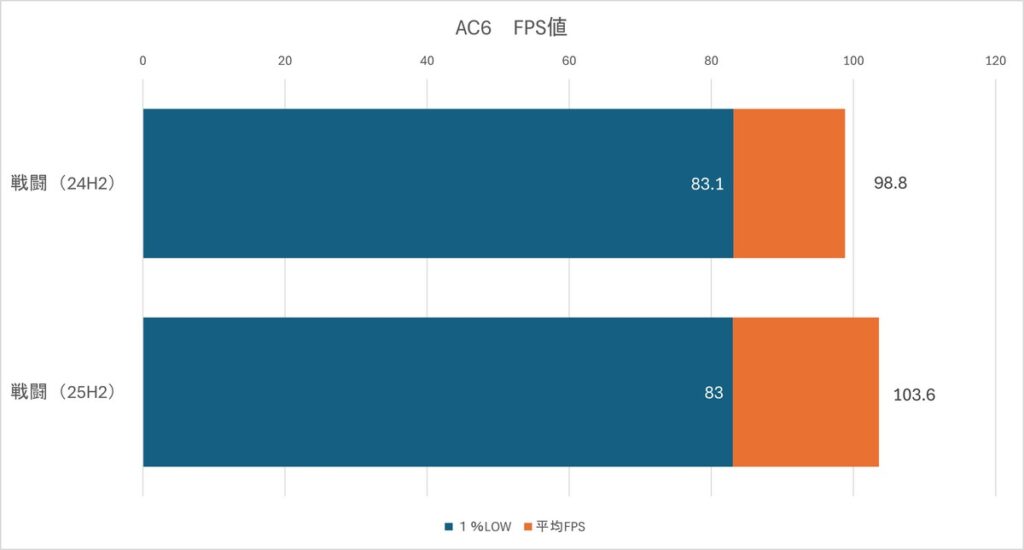

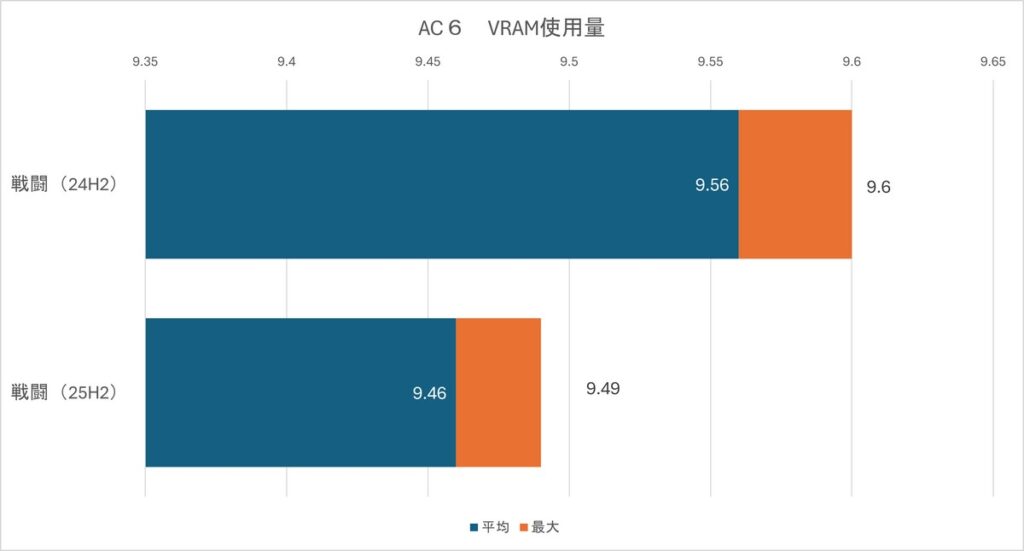

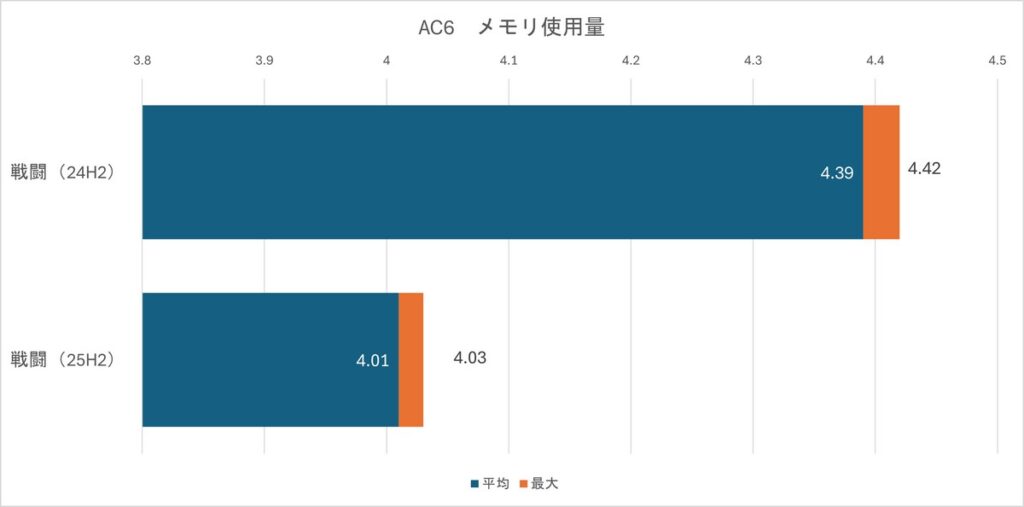

アーマードコア6

FPSは平均では4%上昇しましたが、1%LOWは誤差範囲になりました。

元から1%LOWが高い値ということもあるかもしれませんが、それほど影響はない感じです。

VRAM使用量は1%の低下とこれも誤差範囲と言えます。

メモリ使用量は9%の低下となっており、こちらも圧縮傾向と言えます。

このようにメモリ以外はほぼ変化無し、という感じですね。

圧縮傾向がこれも働いている感じではありますが、それがパフォーマンスにつながったいい例といえるでしょう。

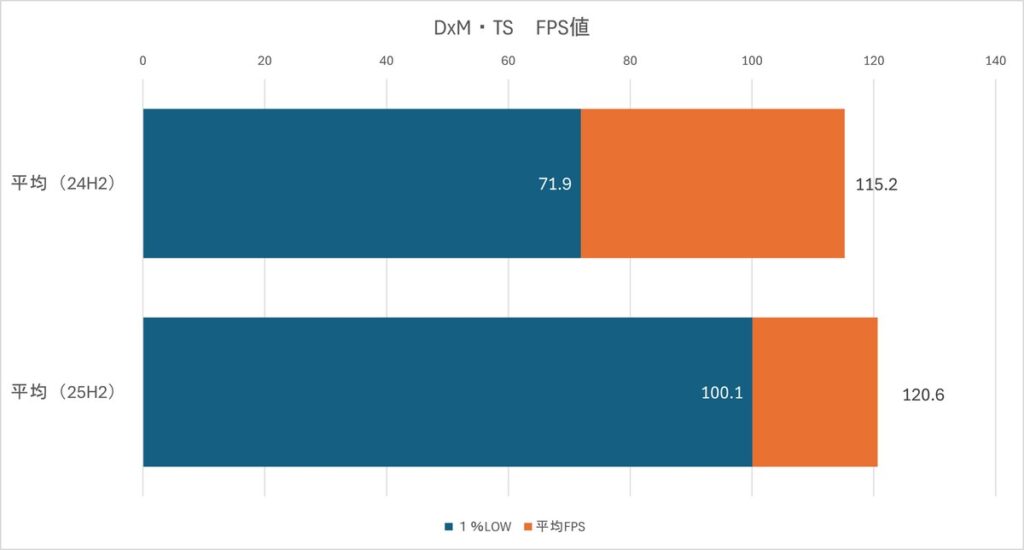

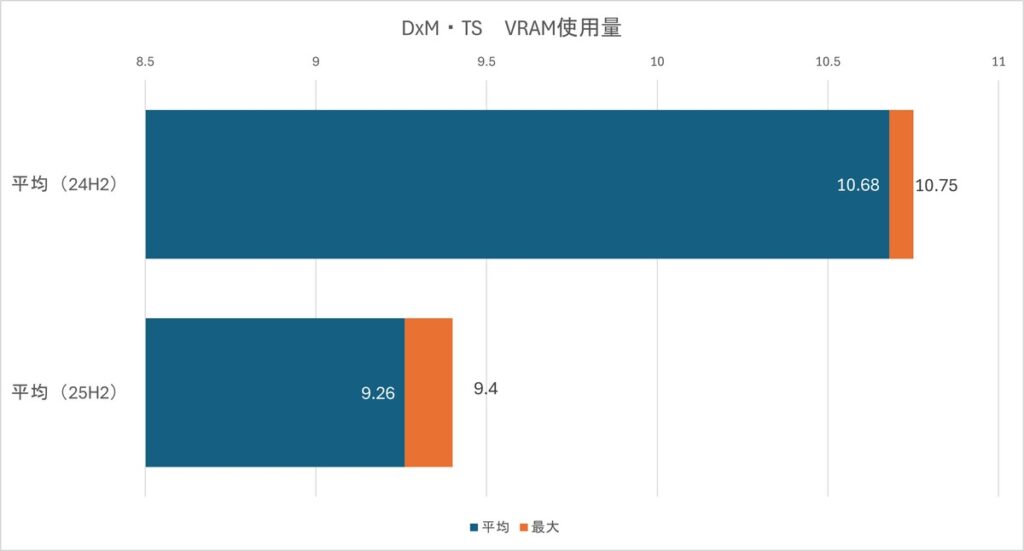

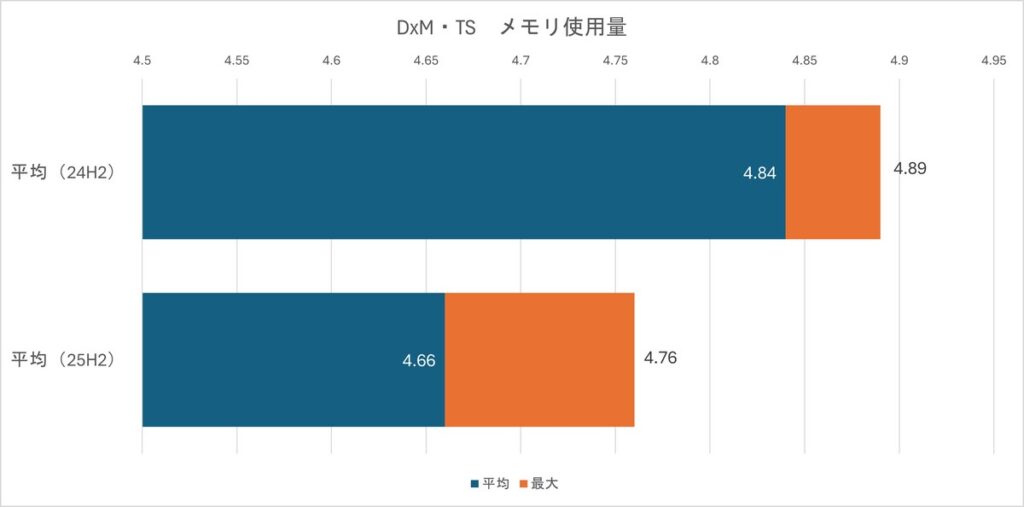

デモンエクスマキナ・タイタニックサイオン

次に新規タイトルです。

AC6同様ラスタでのタイトルですが、AC6より要求スペックは高めです。

FPSは平均で4.6%、1%LOWに至ってはなんと39%も向上しました。

ここまで上がったケースは極めて珍しいです。

一方VRAM使用量は13%近い低下になっており、これも圧縮傾向が見られます。

メモリ使用量も同様で約3~4%の低下です。

これは明らかにパフォーマンスが大幅に向上した事例です。

1%LOWの大幅な上昇幅を見るにこのアップデートはすごくあっている形になっていると認識できます。

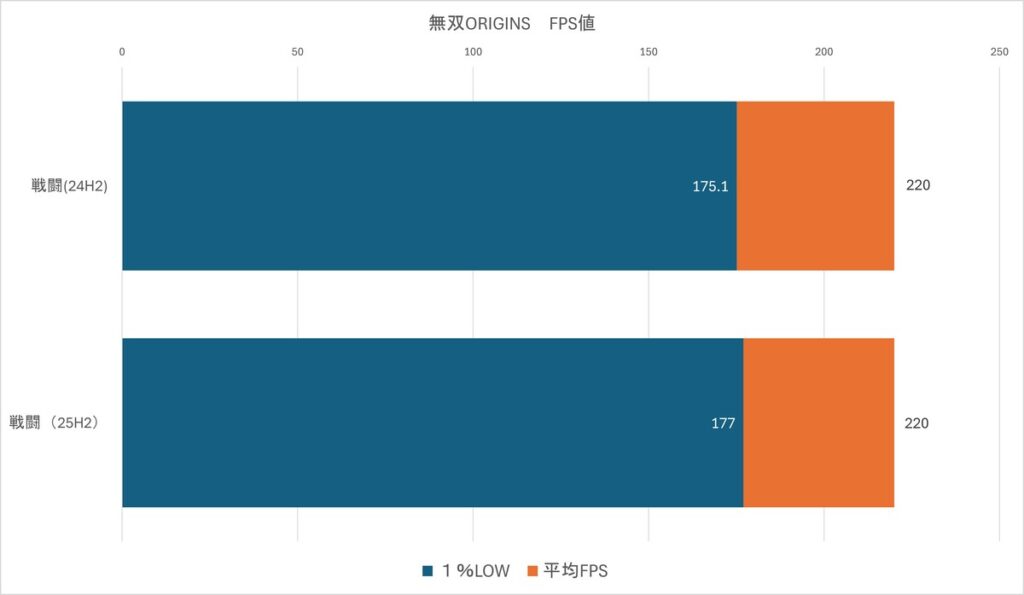

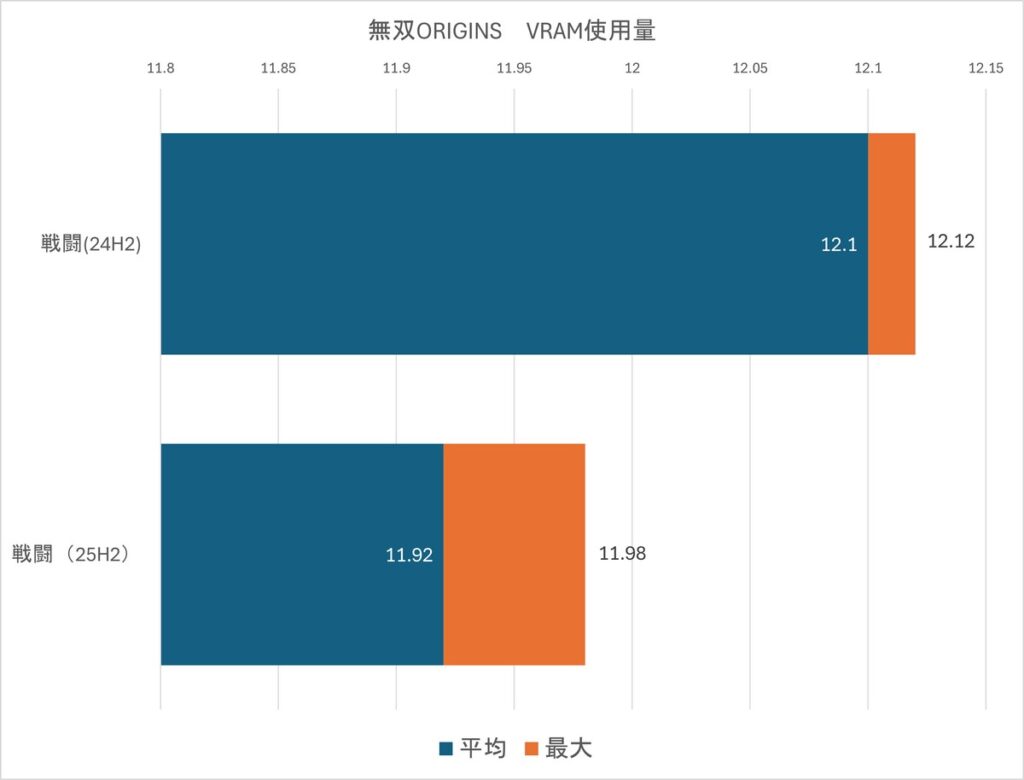

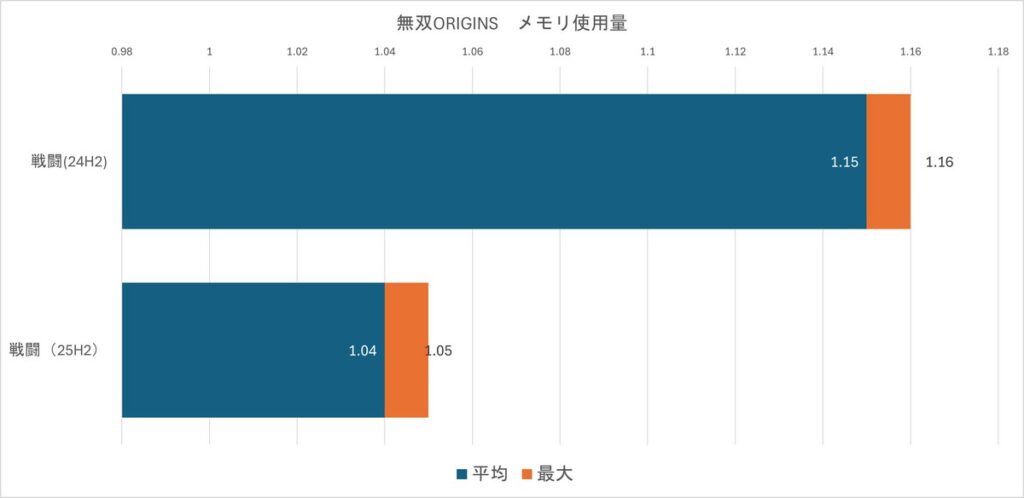

真・三國無双ORIGINS

今回からFGありで計測しています。

FPSはまったくといっていいほど変化がありません。

せいぜい1%LOWが1%伸びただけです。

VRAM使用量は1%ほど低下しています。

メモリ使用量は9.5%の低下となっており、圧縮傾向が見られます。

これも圧縮傾向が見られるゲームです。

FPS事態はほぼ頭打ちですが、VRAMとメモリはだいぶ削減されており、特にメモリの削減傾向が顕著になっています。

安定してパフォーマンスを出せているゲーム、という感じですね。

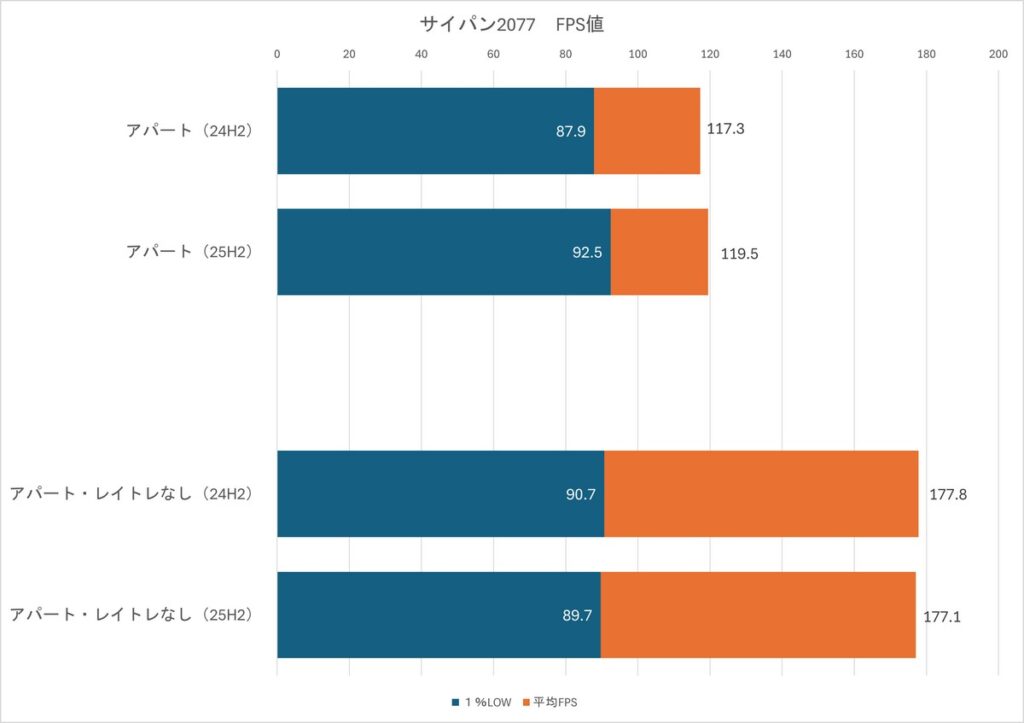

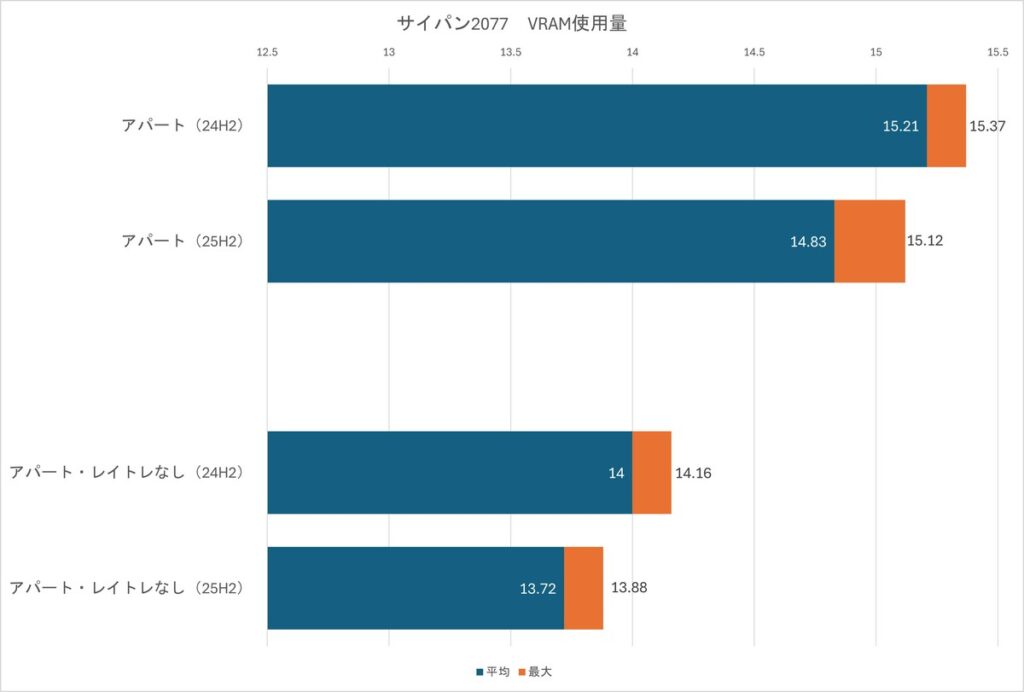

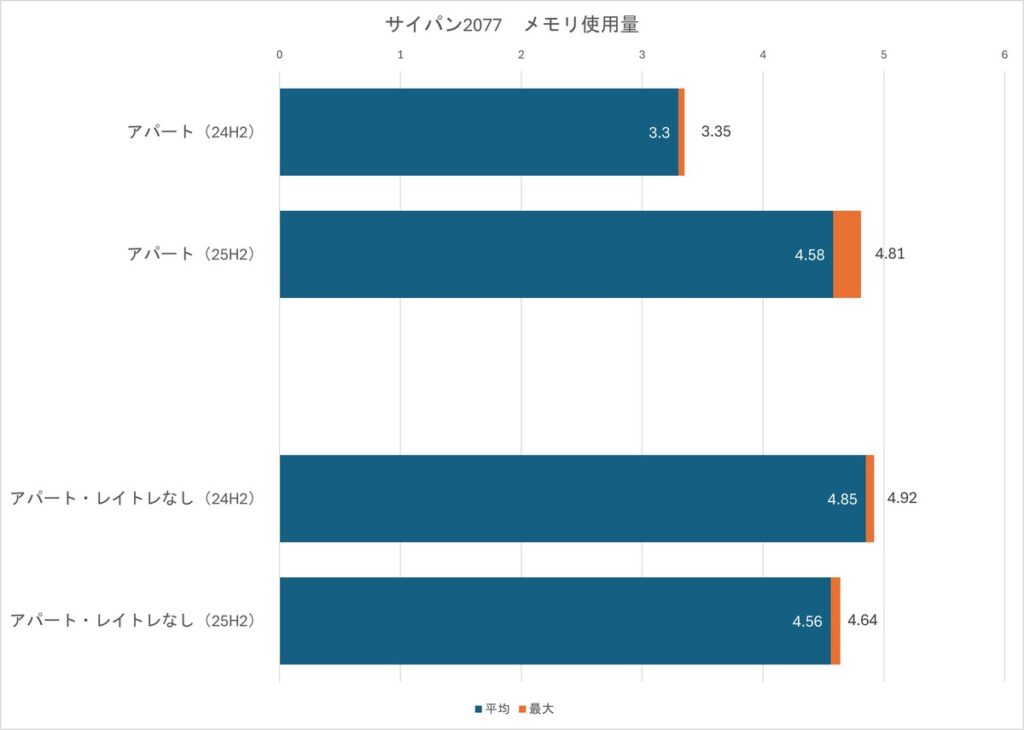

サイバーパンク2077:実プレー

FPSはレイトレありのときに顕著に伸びました。

平均で1.8%、1%LOWに至っては5.2%の伸び率です。

レイトレなしのときはほぼ誤差範囲です。

VRAM使用量は1.7~2.5%の低下となりました。

ここはベンチモードとは随分差が出たな、という感じです。

メモリ使用量はレイトレありのときに最大43.5%、平均で38.8%と大幅な上昇となりました。

一方でレイトレなしだと6%の低下となっており、最新技術に対してはとにかく贅沢に使う、という方針が見て取れます。

このようにベンチモードとはかなり違う挙動になりました。

しかし顕著だったのがレイトレありの時、徹底してVRAMやメモリを使うという挙動です。

特にメモリの使用量増加が激しくなっており、今までレイトレあしなしで差がかなりあった使用量が一気に差がなくなっていることが大きな特徴と言えるでしょう。

逆に言えばサイパンはメモリをこれくらい使って当たり前のゲームなのかもしれません。

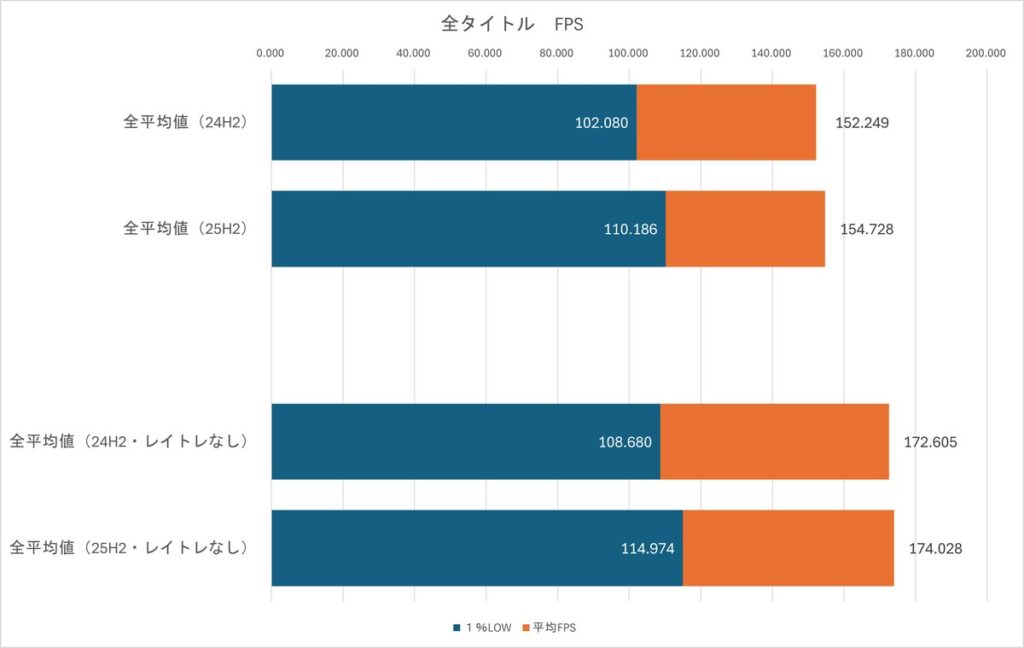

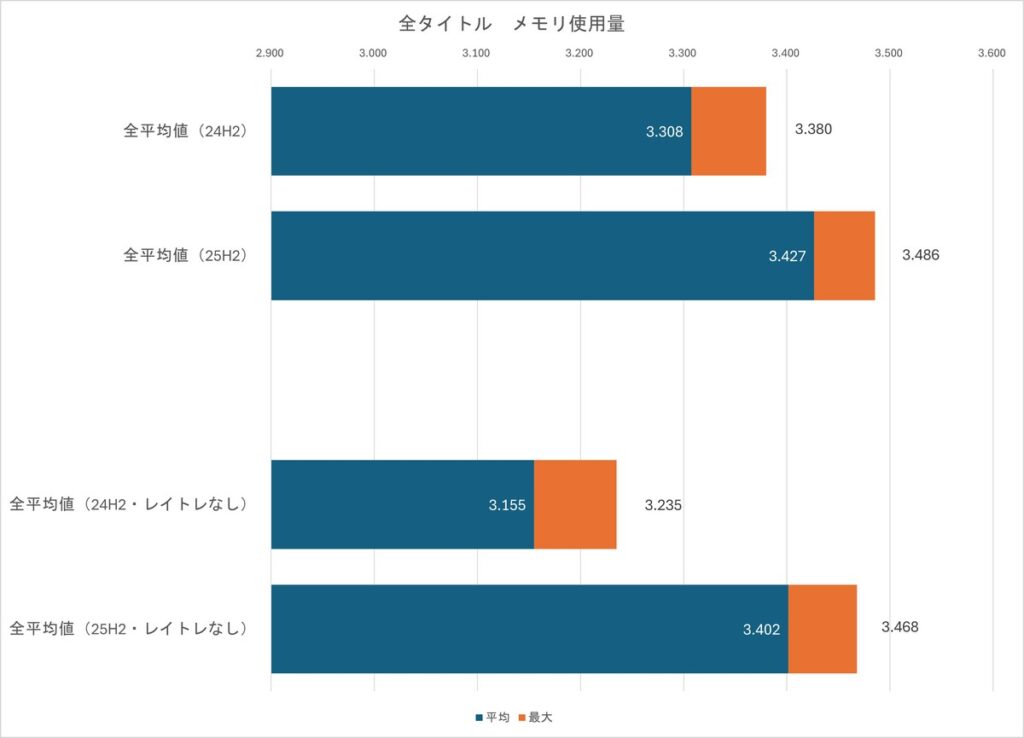

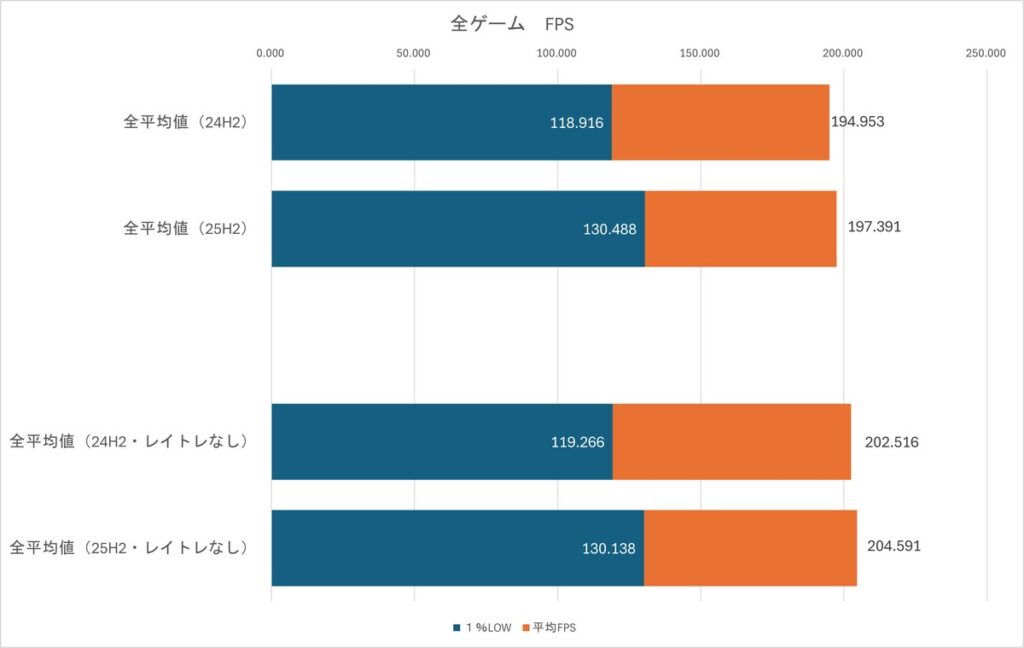

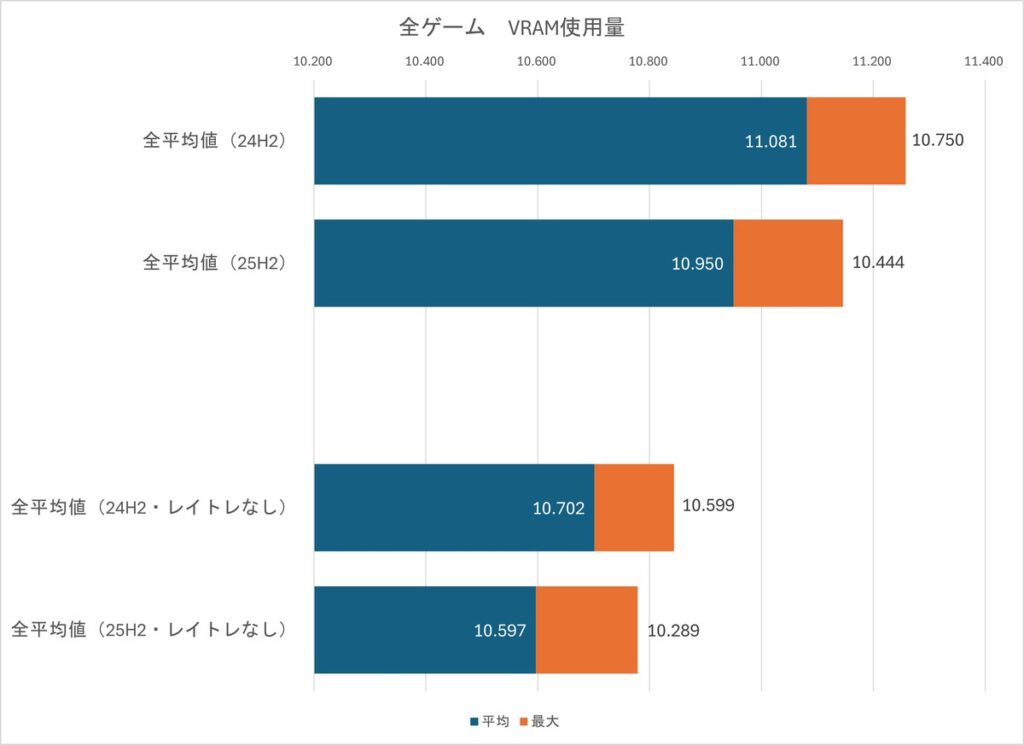

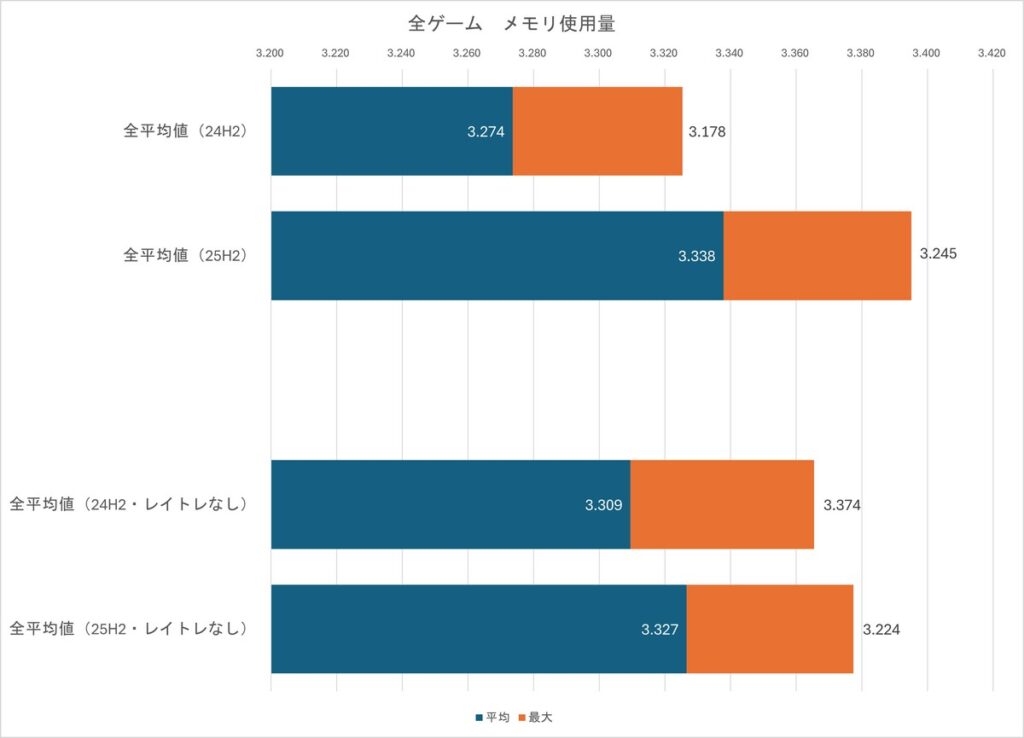

全平均

では、ここからは全部の平均値を元にこのOSアップデートの傾向を見ていきましょう。

まず全タイトルのFPSですが、平均はほぼ頭打ちの一方で、1%LOWはレイトレありで7.9%、レイトレなしでも5.8%の上昇となりました。

これは下側を上げることでよりスムーズさを重視した形、といえます。

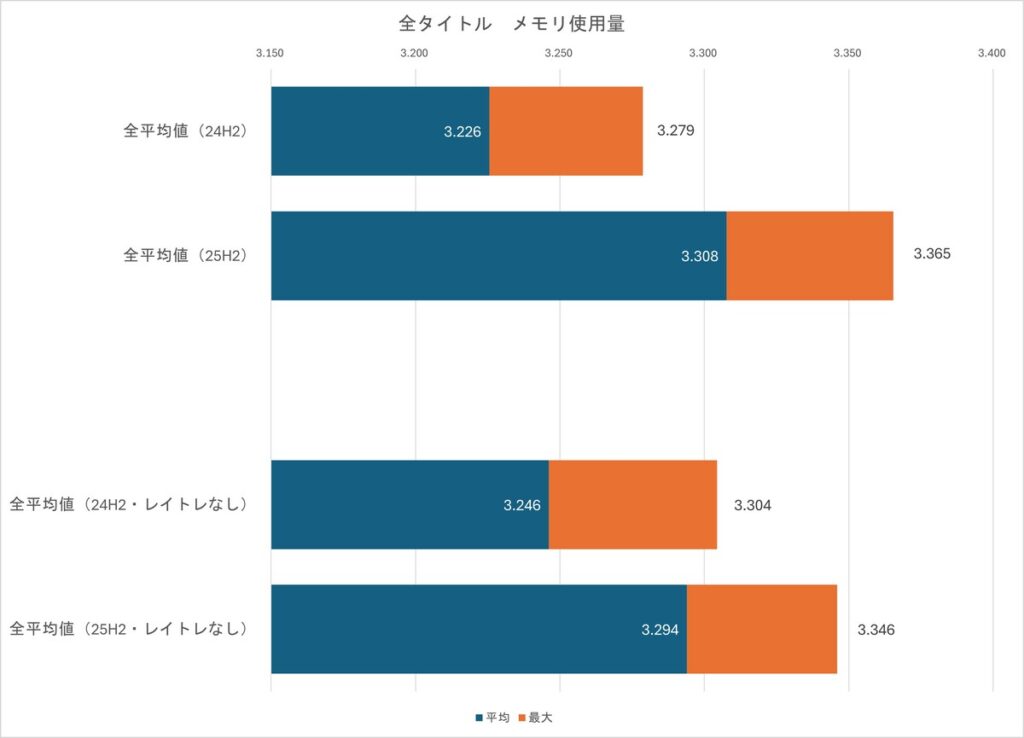

VRAM使用量は最終的には圧縮傾向になりました。

約1%の圧縮となっています。

メモリ使用量は1.2~2.5%の上昇です。

VRAMに全部任せる、という方針ではない、ということがこれからよくわかります。

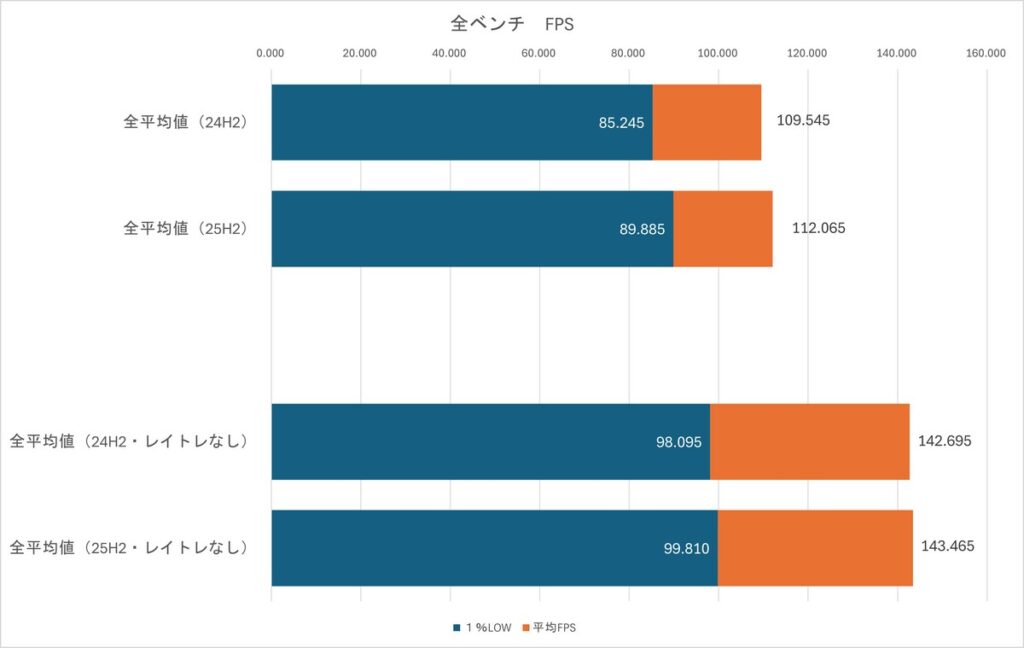

ベンチマークでも1%LOWの上昇は顕著です。

レイトレありで5.4%、なしで1.7%の上昇となっています。

最大FPSはレイトレありのときに2.3%上昇しましたが、レイトレなしでは誤差範囲です。

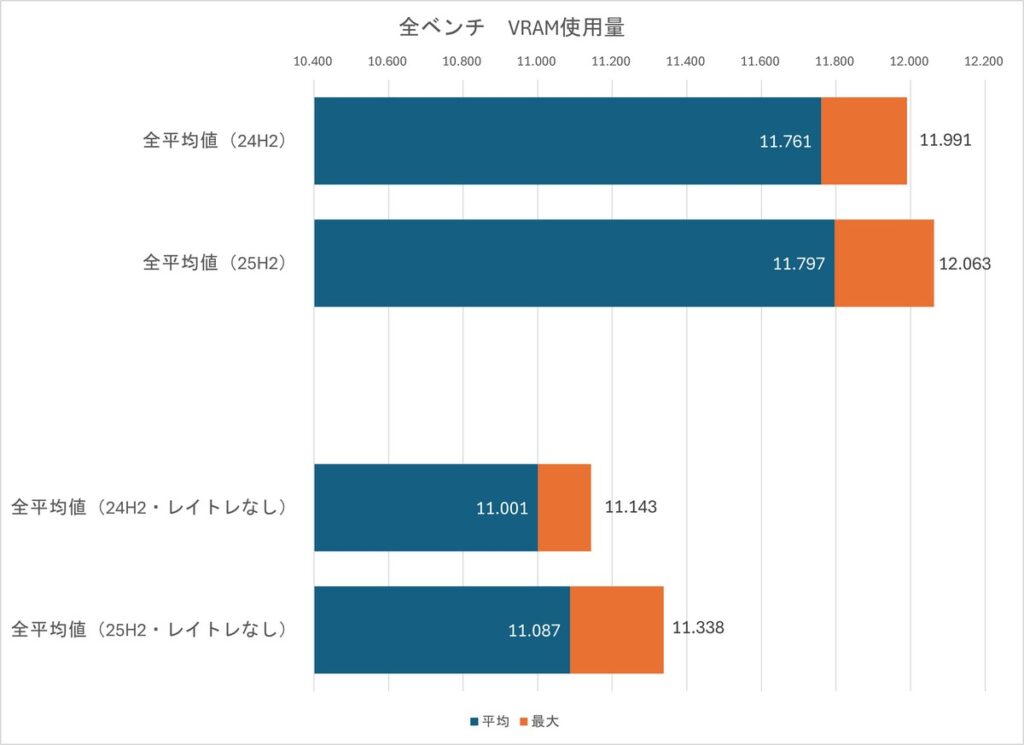

VRAM使用量についてはほぼ変化はありませんでした。

レイトレなしのときに最大値で1.7%の上昇が見受けられますが、それくらいです。

メモリ使用量はレイトレありで3%台、レイトレなしで7%台の向上となっています。

これもまたVRAMだけでなく、メモリとの強調連動を行う姿勢が明確になっています。

実ゲームの場合ではレイトレの有無問わず平均FPSは1%、1%LOWは9%台の向上となっています。

安定性を重視している、というのがよくわかります。

VRAM使用量は3%の低下です。

典型的な圧縮傾向と言えます。

メモリ使用量はレイトレありで1.4~2.1%の上昇となった一方で、レイトレなしでは4.5%の低下となっています。

レイトレのときに特に使うようになっているなど、最新技術に対しては惜しみなくスペックを使うという方針が見て取れます。

まとめ

今回のアップデート、結論はまさにこれ

まさにこれでしょう。

RDNA4は元から設計思想がNVIDIA同様にメモリも積極利用する強調連動性を重視して作られています。

キャッシュ連動や効率化を測ることを重視したシステムとなっているため、その恩恵を享受できます。

一方でRDNA3以下のGPUは元からVRAMの徹底利用を推進してきたのと、インフィニティキャッシュの容量は多いのですが、転送速度が遅いこともあり、RDNA4ほど今回のアップデートの恩恵を受けられない、と考えるのが妥当です。

そのこともあり今後各社は最新のGPUに力を入れて、よりメモリとの連動に重視を置く形に変貌していくでしょう。

そうなってくるとGPUだけで独立しているRDNA3が厳しい、と言わざるを得ないわけです。

ですが、最大FPSを伸ばすという方針ではなく1%LOWの向上という、形に打って出てきました。このことからするによほど劇的な改変やフレーム生成技術がない限りは最大FPSはほぼ頭打ちと言ってもいい状態なのかもしれません。

ただ1%LOWが向上すればそれだけ滑らかになるのは事実ですので、今後に期待したいところです。

コメント